„Der Papagei“ von Gustavo Álvarez Gardeazabal / Rezension von der kalifornischen Autorin Carmiña Navia Velasco

Gustavo Álvarez Gardeazabal hat uns gerade ein Buch präsentiert, das, wie er behauptet, seine literarische Karriere abschließt: „Der Papagei spielte Geige“, ein exzellenter, hybrider und vieldeutiger Text, irgendwo zwischen Memoiren, Autobiografie und Familiensaga. Ihn zu lesen ist in vielerlei Hinsicht ein immenses literarisches Vergnügen. Aus sprachökonomischen Gründen werde ich es im Folgenden als Roman bezeichnen. Seine Struktur ist die eines Romans, doch er bewegt sich in einer einzigen Linie von ungezügelter Fantasie zur härtesten Realität.

Die erzählerische Reise beginnt mit der Geburt eines Ichs, von dem wir annehmen müssen, dass es das eigene des Autors ist. Dieses neugeborene, ekelerregende Kind kündigt von Geburt an an, sein Leben aufzuzeichnen, weil sein Gewissen es ihm erlaubt. Anschließend zeigt er uns ein breites familiäres Umfeld, in dem von den ersten Seiten an zwei mächtige Figuren im Leben und natürlich in der Persönlichkeit des „Ekelerregenden“ auftauchen: die Mutter, die die gewaltsam abgelehnte Milch überbringt, und der Großvater mütterlicherseits, der dem Baby-Protagonisten Rettung bringt.

Die Leser warten gespannt auf die Entwicklung dieses Babys, doch die Geschichte seiner Geburt bewegt sich durch Zeit und Raum und entführt uns in weite Welten, in denen wir Zeuge der Entstehung verschiedener Kulturen werden: der Kulturen Antioquias und des nördlichen Cauca-Tals, der Bergbau- und Bauernkulturen verschiedener Länder und einiger Städte. Doch von hier aus bewegen wir uns noch viel weiter, denn in jedem seiner Werke aktualisiert Álvarez Gardeazabal Tolstois Ausspruch: „Male dein Dorf, und du malst die Welt.“

Die Erzählung reicht mindestens vier Generationen zurück und wir werden Zeuge der Gründung von Städten und Dörfern, nationaler und lokaler Kriege, Familienkonflikte, heroischer Ereignisse, Wahnsinns und Selbstmorde ... alles in einer wunderschön verwobenen Abfolge, die die Saga zweier Familien formt, die genau in diesem „Ich“ vereint sind, das von Anfang bis Ende zu einer Klammer und Freigabe von Zeit und Raum, von Geburten und Brüchen wird.

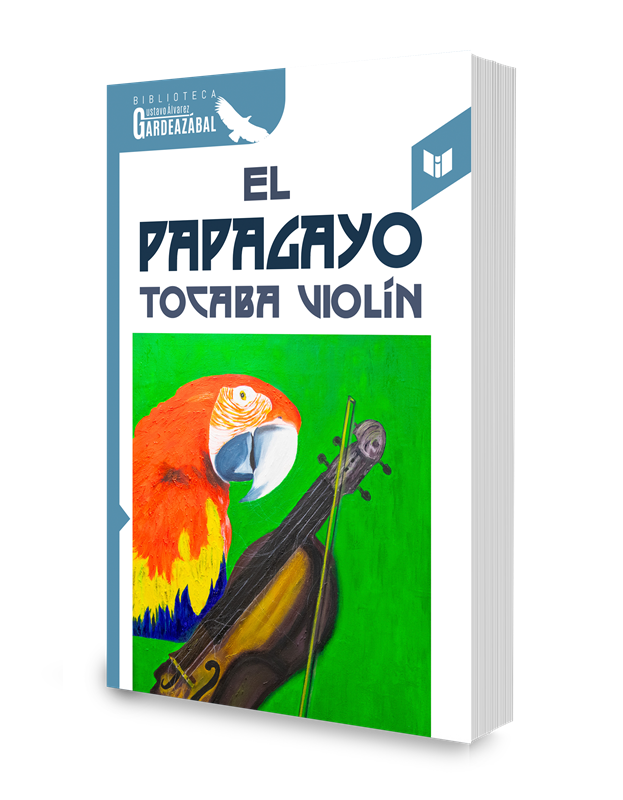

Gustavo Álvarez Gardeazabals neuer Roman „Der Papagei spielte Geige“. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Intermedio Editores

Einer der Erfolge des Romans liegt in der ständigen Inszenierung des Schreibprozesses selbst . Der Erzähler erzählt uns, wie die Idee zu dieser Geschichte entstand und wie sie durch seine Konsultationen in Kirchen und Notariaten, durch seine Reisen zu seinem Volk, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, nach und nach Gestalt annahm.

Und genau auf diese Weise erhalten die Leser Zugang zu der Erzählstruktur, in der der Autor seine größten und originellsten Beiträge und Leistungen vollbringt. In diesem und anderen Werken gelingt Gustavo Álvarez eine wunderbare Ästhetisierung des Klatsches. Seine Geschichten – und nicht nur diese – sind aufgebaut, indem sie die Resonanzkraft der Mundpropaganda und die gedämpfte Stimme der Menschen und der menschlichen Existenz im Allgemeinen wiederentdecken. Der Erzähler zwinkert uns in diesem Sinne zu:

Er muss weder ein so guter Soldat noch ein so schlechter Chef gewesen sein, denn in den Gerüchten, die sich im Laufe der Jahre im Porce Canyon verbreiteten, wurden die Schlachten von General Eusebio nie zu Mythen, noch wurde so viel oder so detailliert über sie gesprochen, wie dies noch heute bei meinem Großvater Pablo und seinen Goldgräber-, Sex- und Alkoholabenteuern der Fall ist.

Ich halte es für angebracht, das Zitat der amerikanischen Journalistin Francesca Peacock aus ihrem Essay „Klatsch als literarisches Genre?“ zu transkribieren: „Es lohnt sich, eine praktische Definition zu verwenden. Wie Klatsch in der realen Welt enthüllt auch literarischer Klatsch Wahrheiten, die normalerweise verborgen bleiben, die Art von Informationen, über die – wenn überhaupt – mit gedämpfter Stimme gesprochen wird. Ich verwende den Begriff ‚Klatsch‘ ohne seine negativen Konnotationen: Es ist persönliches Schreiben, sei es über den Autor und seine Familie oder über andere ihm vertraute Leben; es ist Schreiben, das die Grenzen dessen überschreitet, was preisgegeben werden darf, Schreiben, das (scheinbar) offener ist, Schreiben, das seinen Autor auf dem Papier verletzlich macht. Im Grunde ist es Schreiben, das einen Leser im Sinn hat: den Empfänger eines Briefes, den Empfänger einer Erinnerung oder einfach den Autor, der sein eigenes Tagebuch erneut liest. Dieser konspirative Charakter scheint das Genre zu definieren, unabhängig von der Massenveröffentlichung eines Werks; es ist eine Bestätigung persönlicher Erfahrungen oder Geheimnisse, verbunden mit dem Bewusstsein, dass diese werden (zumindest halb) öffentlich werden.“

Wenn wir Tuluá de Cóndores oder die Stadt Dabeiba betreten, werden wir Zeuge der Enthüllung von Informationen, die verborgen oder verschwiegen geblieben waren, aber für das Verständnis des Schicksals der Figuren und der Gemeinschaft selbst von wesentlicher Bedeutung sind. Manchmal fragen wir uns auch, ob wir Zeuge echter Verschwörungen werden ... Im Fall von El Papagayo werden uns nach und nach die Intimitäten einer Familie sowie die Torheiten und Erfolge derjenigen enthüllt, durch die die Geschichte konstruiert und überliefert wird: vom ersten Selbstmörder, der sich an einem Mangobaum erhängt, über die reiche Urgroßmutter, die einen schwulen Mann zum Vater ihrer Kinder erwählt, bis hin zu den Widmungen und Hobbys des Priesters in der Saga.

Der gesamte Roman ist von einem feinen und reichen Humor durchdrungen , sodass wir uns beim Lesen das verschmitzte Lächeln des Autors vorstellen können. Dieser Humor lässt Papageien Geige spielen oder Kinder im Alter von wenigen Tagen ihre Erinnerungen festhalten. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, nur eine Einladung zum Lesen. Es ist ein Werk, das eine enorm reiche und abwechslungsreiche literarische Reise abschließt.

eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fda5%2F1c0%2F514%2Fda51c051441321f167996806cbb28934.jpg&w=1280&q=100)