Führungskräfte, die Buchstaben zusammenfügen

Es herrscht eine despotische Atmosphäre. Bis vor wenigen Jahren galt der blutige Diktator – zumindest im Westen – als katastrophale Sondererscheinung am Rande des Aussterbens. Seltsamerweise ist dies heute nicht mehr der Fall. Mit anderem Stil, anderen Taktiken und anderen Waffen bestehen diese finsteren Gestalten fort. Erst vor wenigen Tagen erlebten Wladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong-un in Peking eine der überwältigendsten militärischen Machtdemonstrationen seit Menschengedenken. Über Geopolitik und Wirtschaft hinaus sind sich alle drei Staatschefs einig, dass sie ihre jeweiligen Länder ohne jegliche Form demokratischer Kontrolle regieren: Putin diktiert seit mehr als einem Vierteljahrhundert die Schritte der größten Nation der Welt, der große chinesische Führer regiert seit 2013 ohne jegliche Opposition ein Gebiet, in dem mehr als 17 % der Weltbevölkerung leben (und seit 1949 die Kommunistische Partei Chinas), und Kim Jong-un regiert Nordkorea seit 2011, obwohl die Kim-Dynastie seit mehr als 75 Jahren an der Macht ist.

Es gibt noch weitere Jahrestage. Vor kurzem jährte sich die Veröffentlichung von „Mein Kampf“ zum hundertsten Mal, und bald jährt sich der Tod des Diktators Franco zum fünfzigsten Mal. Hitler und Franco verbindet eine gemeinsame Geschichte der Schande – jeder auf seine Weise und mit unterschiedlichen Folgen –, aber auch eine bizarre Liebe zur Literatur. Und sie waren damit nicht allein. Auch viele andere Diktatoren veröffentlichten Werke.

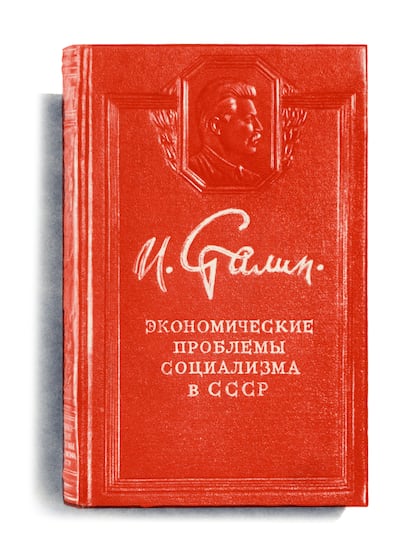

Der Schriftsteller Daniel Kalder wollte herausfinden, ob es so etwas wie einen diktatorischen literarischen Kanon gibt, und verbrachte mehrere Jahre damit, eine Mischung aus politischer Theorie, Poesie, Kunstkritik, journalistischen Texten und sogar Liebesromanen von Diktatoren zu lesen. Er veröffentlichte „The Infernal Library: On Dictators, The Books They Wrote, And Other Catastrophes Of Literacy“ (Henry Holt and Company, 2018).

Er hat „Mein Kampf“ von Anfang bis Ende gelesen. ―von dem es eine Blindenschrift-Ausgabe und eine luxuriöse „Brautausgabe“ für Frischvermählte gab―, Mussolinis Kriegstagebücher, Maos Kleines Rotes Buch und auch die Jugendverse Stalins, eines Mannes, der von Alexander Kazbegis Roman Vatermord (1882) so beeindruckt war, dass er seinen Namen nach der Hauptfigur in Koba änderte und dieses Pseudonym während seiner gesamten frühen Karriere verwendete. Er besorgte und studierte auch Francisco Francos Meinungsbeiträge, Gaddafis Grünes Buch , den Liebesroman Zabiba und der König von Saddam Hussein und sogar eine Abhandlung von Kim Jong-il, dem ehemaligen obersten Führer Nordkoreas und Vater von Kim Jong-un, mit dem Titel Über die Kunst des Kinos .

Nach einer solch extremen Übung – „einer Odyssee durch die lange, dunkle Nacht der diktatorischen Seele“, wie er es selbst ausdrückte – waren die Nachrichten nicht gut: Er war erstaunt über Hitlers Wörtlichkeit in Bezug auf seine Pläne (für den Historiker Konrad Heiden ist Mein Kampf ein schmerzhafter Beweis für die Blindheit und Selbstgefälligkeit der Welt, denn auf den Seiten wurde bereits ein Programm des Blutvergießens und des Terrors angekündigt, „von solch überwältigender Offenheit, dass nur wenige seiner Leser den Mut hatten, es zu glauben“).

Kalder wiederum würdigt Mussolini für seine gelungene Beschreibung der Brutalität und Verzweiflung des Ersten Weltkriegs. Doch insgesamt fand er nur ziegelsteinartige Tiraden, Sentimentalität, Prahlerei und öde Seiten voller endloser Langeweile. Über Maos 1937 erschienenen Essay „ Vom Widerspruch“ schreibt Kalder: „Er ist ebenso kompliziert wie nutzlos.“ „Ihn zu lesen ist wie das detaillierte Modell eines Schiffs in einer Flasche: Man fragt sich, wie sein Schöpfer dorthin gekommen ist, und denkt gleichzeitig, dass man seine Energie viel besser für etwas anderes hätte verwenden können.“

Doch woher kommt diese Verbindung zwischen Büchern und Diktatoren? Es scheint ein seltsames Phänomen zu sein, ist es aber vielleicht nicht. Schließlich waren viele von ihnen radikale Schriftsteller oder Journalisten, bevor sie zu unbekannten Führern wurden. „Mussolini war ein äußerst erfolgreicher Herausgeber und Journalist, Lenin verfasste zahlreiche Werke zur revolutionären Politik, Stalin war ein begabter Herausgeber, Mao versuchte sich als Dichter …“, verrät Kalder in einer E-Mail. Sie hatten eine große Verehrung für das geschriebene Wort und glaubten, durch die Kontrolle von Texten „menschliche Seelen gestalten“ zu können, um es mit Stalins berühmtem Satz auszudrücken.

Die buchstabenblinde Haltung der mächtigsten Staatschefs färbte auf viele Diktatoren in Entwicklungsländern ab, die laut Kalder „unter Statusangst litten“. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Gaddafi sein Grünes Buch als Antwort auf Maos Kleines Rotes Buch schrieb, während andere das Schreiben als Mittel des persönlichen Ausdrucks betrachteten. Hussein beispielsweise – Autor von Werken wie „ Die befestigte Burg“, „Menschen und die Stadt“ und „Dämonen der Vergangenheit“ – spiegelt in seinem Roman „Zabiba und der König “ „deutlich die Turbulenzen wider, die er nach dem ersten Golfkrieg erlebte; sein Herausgeber berichtet, dass er sogar noch weiterschrieb, als sich amerikanische Soldaten Bagdad näherten und sein Ende nahte“, bemerkt Kalder.

Franco, ZeitschriftendirektorWas den Diktator Franco betrifft, so sollte man sich an seine zahlreichen Kolumnen erinnern und daran, dass er Mitglied der Pressevereinigung Nummer eins war. In seiner Jugend schrieb er für Militärzeitungen wie El Telegrama del Rif und war Herausgeber der Revista de Tropas Coloniales , wo er sich als „großer Bewunderer des portugiesischen Integralismus von Antonio Sardinha und des integralen Nationalismus von Charles Maurras“ bewies. „Das heißt, eines traditionellen, antiliberalen, korporatistischen und mittelalterlichen Staates“, erklärt Juan Carlos Sánchez, Professor für Journalismus an der Universität Carlos III in Madrid.

Nach dem Ende des blutigen Spanischen Bürgerkriegs widmete sich Franco wieder seiner literarischen und journalistischen Karriere. Zu seinen bekanntesten Werken zählen der 1942 unter dem Pseudonym Jaime de Andrade veröffentlichte und sofort verfilmte Roman Raza . Anecdotario para el guion de una película (Rasse. Anekdoten für das Drehbuch eines Films ) sowie seine Beiträge in den 1950er Jahren unter verschiedenen Namen (Jakim Boor, Hispanicus, Macaulay) für Zeitungen wie die falangistische Arriba (Arriba ), für die er über 90 Artikel veröffentlichte.

„In seinen Schriften“, so Enrique de Aguinaga, „war der Einfluss von Admiral Luis Carrero Blanco, seinem engsten Mitarbeiter über Jahrzehnte hinweg, deutlich spürbar. Unter den Militärs seiner Generation war ein literarisches Verlangen weit verbreitet, insbesondere in Form von autobiografischen Geschichten und gelegentlichen journalistischen Beiträgen. Eine Art kurzfristiges Ventil“, verrät Sánchez, der zusammen mit Daniel Lumbreras die Studie Francisco Franco, Kolumnist inkognito (1945-1960) verfasst hat.

Ob es sich nun um einen Wutausbruch handelt oder nicht, Schriften geben immer einen Hinweis auf ihren Autor. Heutzutage gibt es keine seltsamen Schnurrbärte à la Hitler oder Mussolini und auch keine (beinahe) hysterischen Drohreden, aber der eklatante Mangel an persönlicher, politischer oder sozialer Freiheit ist – in sehr unterschiedlichen Ausprägungen – in über 50 Ländern weltweit nach wie vor vorhanden. Und wie es nicht anders sein könnte, florieren im 21. Jahrhundert die Werke unbekannter Politiker und Anführer: Aus Eritrea schreibt Isaias Afwerki Mein Kampf um Eritrea und Afrika ; aus Nordkorea führt Kim Jong-un zum endgültigen Sieg ; Xi Jinping veröffentlicht in China – und vielen anderen Ländern in verschiedenen Sprachen – Bücher mit so unkommerziellen Titeln wie Sicherstellung eines entscheidenden Sieges beim Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand in jeder Hinsicht und Streben nach dem großen Erfolg des Sozialismus chinesischer Prägung für ein neues Zeitalter ; und Wladimir Putin, der Anfang 2000 „Judo . Geschichte, Theorie und Praxis“ veröffentlichte und 2023 die Neue Weltordnung ins Leben rief.

EL PAÍS