Ohne Fernsehgeld verkauft Mughini seine geliebten Bücher. Eine Geschichte über Freundschaft und Geld.

Ein Leben in der Erstausgabe

Zwischen 25.000 geliebten und begehrten Büchern, verlorenen Freunden, unterbrochenem Fernsehen und Geld, das als Freiheit gilt, bietet Giampiero Mughini sein eigenes Museum zum Verkauf an. Ein Interview mit „Mughenheim“

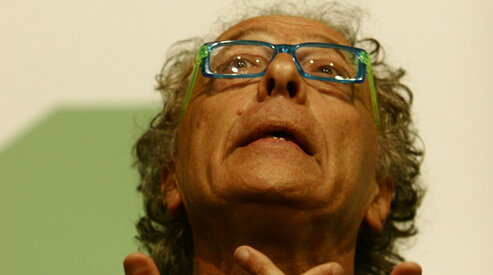

Er baut das Museum ab. Aber er macht Witze darüber. Giampiero Mughini braucht Geld – „Niemand bietet mir mehr einen Job an. Seit ich krank bin, ruft mich niemand mehr an“ – und deshalb wird er seine wertvolle Büchersammlung verkaufen . „Die Erstausgaben von Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti … Ich konnte in meinem Leben nie etwas außer meinen Büchern beiseite legen.“ Der Punkt ist genau dieser, einfache und brutale: Sie lassen ihn nicht mehr beim Fernsehen arbeiten, wo er jahrelang gut und erfolgreich gearbeitet hat. Und so hat er die Entscheidung getroffen, die sehr nach Abschied klingt, sein Hausmuseum abzubauen : „Meine Seele wird aus mir herausgerissen“, sagt er, während sich eine seltsame, ironische Falte um seine geschlossenen Lippen bildet. Er ist derselbe Mughini wie immer, und es ist ein Blitz. „…Aber andererseits hatte niemand jemals eine vollständige Seele, nicht einmal die Heiligen.“

Er hat seine Bücher – darunter viele Erstausgaben aus dem 20. Jahrhundert – nie genau gezählt, schätzt sie aber auf zwanzig- bis fünfundzwanzigtausend Bände. Darunter auch absolute Raritäten wie die Erstausgabe von „Coscienza di Zeno“, erschienen 1923, beiger Einband, schwarze Schrift, 328 Seiten, ca. 1500 Exemplare auf Kosten des Autors gedruckt. Dann „Ossi di seppia“ (Gobetti, 1925, Auflage 300 Exemplare), „Gli indifferenti“ (Alpes, 1929, 1300 Exemplare, ebenfalls selbst finanziert), „Il giorno della civetta“ (Einaudi, 1961, I Coralli Nr. 163). Geliebte Bücher, verfolgt wie Trophäen, gesammelt mit Neid und Instinkt. Man kann nur mit einer dummen Frage beginnen: Haben Sie alle fünfundzwanzigtausend Bände gelesen? „Die, die es mir ermöglicht haben, selbst welche zu schreiben.“ Jetzt verkauft er seine wertvollsten Bücher an den Mailänder Buchhändler Pontremoli, mit dem er seit einem halben Jahrhundert zusammenarbeitet. Ein echter Verzicht. „Aber manche Bücher werde ich nicht verkaufen, das könnte ich nicht. Die drei Bücher von Italo Svevo, legendäre Raritäten. Die Bücher von Umberto Saba, weil ich ein Buch über Triest geschrieben habe, das mir sehr am Herzen liegt, und dann Carlo Dossi, den ich mochte, so wie er war. Ich glaube, ich ähnele ihm, Carlo Dossi. Er war jemand, der sich jeden Tag neu erfand. Meiner Meinung nach war Dossi einer von uns in den 60ern.“ Wie war er? „Er war ein Mann mit tausend Interessen, nicht einzuordnen, keiner Seite zuzuordnen.“

Hier kommt der ironische Unterton wieder über seine Lippen. Ein Mann, der gezwungen ist, sein Museum abzubauen, und doch bereit, darüber zu scherzen, mit einer Mischung aus Stolz und Bedauern darüber zu sprechen. Aber Mughini geht es gut. Zumindest sagt er das, mit dieser Art, sich selbst zu widersprechen. „Ich hatte gesundheitliche Probleme. Aber ja, jetzt geht es mir gut. Aber wenn Sie mir sagen, ich soll von hier auf die Toilette gehen, werde ich ein bisschen Probleme haben“, lacht er. „Der Arzt hat mir in aller Deutlichkeit gesagt, dass ich an dem Punkt angelangt bin, an dem ich mit meinem Alter ‚managen‘ muss. Das war mir nicht klar, wohlgemerkt. Denn ich bin ziemlich alt. Fünfundachtzig, um genau zu sein.“ Pause. „Der Tod? Daran denke ich nicht. Denn wenn ich daran denke, werden Sie eingebildet.“

Und was ist mit dem Bücherverkauf? „Es ist ein unerträgliches Leiden. Zum Verkauf erscheint ein Katalog. So bleibt wenigstens ein Buch meins, und sie signieren es sogar. Ja, es ist herzzerreißend. Ich mache es, weil es notwendig ist. Meine einzige Arbeit ist der Artikel, den ich jeden Dienstag in Il Foglio schreibe. Außerdem mache ich eine Intervalldiät, die angeblich auch gut für meine Gesundheit ist.“ Also frage ich Mughini, ob seine Rente ihm wenigstens etwas einbringt. „Natürlich.“ Und ob er Geld zurückgelegt hat. „Klein.“ Pause. „Aber er hat es mit Genuss ausgegeben … Ja, das sieht man.“ Er streckt einen Arm in Richtung der umliegenden Räume aus, des schönen Hauses, in dem wir sitzen, voller Bücher, Gemälde, Erinnerungen.

Das Fernsehen, das ihm jahrelang Popularität und Einnahmen beschert hatte, war plötzlich vorbei. „Es hat Spaß gemacht, diese Saison vor der Kamera“, sagt er. Dann zuckt er mit den Achseln: „Sie rufen mich nicht mehr an: Egal, vielleicht hätte ich eine weitere Reality-Show mit Mücken nicht ertragen. Aber Talkshows, ja, die vermisse ich.“ Und dann ist da noch das Fernsehgehalt. „Oh, sicher. Ich habe es gemacht, das Fernsehen, auch weil es mir ermöglichte, so zu leben, wie ich wollte.“ Mit viel Geld.

Und Mughini scheut sich nicht, über Geld zu sprechen, war es noch nie. Es ist sogar ein fester Bestandteil seines persönlichen Wortschatzes. Zum Thema Geld ist er klar: „Nicht darüber zu reden ist Heuchelei. Ich habe zum Beispiel noch nie etwas umsonst gemacht.“ Und dann erzählt er von einem Freund, der ihn einmal anrief: „Ich möchte, dass du das machst“, sagte der Freund. Und Mughini antwortete mit einem breiten Lächeln: „Klar, gerne. Sag mir, wie hoch die Gebühr ist.“ „Wir haben keine Gebühr.“ Offensichtlich wich er der Frage aus.

Und an dieser Stelle formuliert der ganz in Jeans und Hemd gekleidete Mann seine Regel, die er mit doktrinärer Ironie benennt: „Sehen Sie, ich erkläre Ihnen jetzt, was mein Denksystem ist, mein Marxismus-Leninismus.“ Gern geschehen. „Erstens: Berühren Sie unter keinen Umständen jemanden, der anders denkt als Sie. Zweitens: Berühren Sie unter keinen Umständen eine Frau, die das nicht will. Drittens: Machen Sie niemals eine Arbeit umsonst … und wenn Sie ein Buch zitieren, dann tun Sie es, weil Sie es gelesen haben. Das ist mein Marxismus-Leninismus.“

Es gehe ihm nicht um „Bereicherung“, betont er, sondern um den praktischen Beweis, dass man ohne Geld nichts erreichen kann: Geld als Maßstab für Freiheit, Wahlmöglichkeiten und Arbeit. Nicht für das Überflüssige, sondern für das Notwendige. Es ist diese Logik – kalt und klar –, die ihn heute dazu bringt, seine Bibliothek abzubauen, nachdem er ein Leben lang an ihr gearbeitet hat.

Irgendein Verrat von Fernsehfreunden? „Verflogen. Aber ich versichere Ihnen, ich habe mich sehr gut getröstet. Sie waren keine Freunde.“ Ist das alles in den letzten drei Jahren passiert? „In den letzten zwei Jahren. Ehrlich gesagt, ging es mir vor einem Jahr schlechter. Jetzt geht es mir zum Glück besser.“ Sie leiden an einer degenerativen Krankheit. „Ich mache auch Physiotherapie.“ Und deshalb rufen sie ihn nicht an. Dabei haben ihn jahrelang alle gesucht, sie wollten ihn überall: in Talkshows, Reality-Shows, „L'Isola dei Famosi“, „Dancing with the Stars“, Fußballstadien, politischen Diskussionsrunden. „Ich mache wirklich gerne Fernsehen. Sie fragen dich X, du antwortest Y und gleichzeitig schauen dir Tausende von Menschen beim Reden in die Augen.“ Pause. Das übliche Grashalmlächeln. „Proust muss man nicht von Angesicht zu Angesicht ansehen … aber ich schon.“

Ein Intellektueller unter den Fans. Warum Fußball? „Weil er populär ist. Hätte ich im Fernsehen über Brasillach gesprochen, hätte ich diesen Erfolg nicht gehabt.“ Ein intellektueller Fan. „Juventus-Fan.“ Doch Juve steckt in einer schweren Krise. „Juventus sollte seinen Namen ändern. Es war das Team der Agnellis und der Italiener. Heute ist es weder das eine noch das andere. Vielleicht sollte die ganze Serie A ihren Namen ändern.“ Seine Stimme wird scharf, bitter, aber immer noch in der Lage, Schmerz in eine Parabel zu verwandeln. „Es ist eine beeindruckende Metapher für Italien. Kinder spielen nicht mehr auf den Höfen Ball, sie sind mit ihren Handys in den sozialen Medien. Das hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun.“

Und so bleibt das Haus, sobald die Lichter aus sind. Eine vierstöckige Villa aus den 1930er Jahren in Monteverde Vecchio, die Mughini in eine eingemauerte Autobiografie verwandelt hat. Das „Muggenheim“, der Rest eines Lebens. Wir sitzen im Erdgeschoss, in einem Raum, der komplett mit Regalen vollgestopft ist: Das Bücherregal umschließt alle vier Wände, als hätte es sein Leben nachgezeichnet. Dies ist nicht die Sammlung, die er verkauft: Die Bände, die sie umgeben, bleiben hier und bewahren seine Erinnerung. Nur die seltensten Stücke, das Herzstück seiner Sammelleidenschaft, werden bleiben. Draußen an der Fassade verkündet ein Schild: „Dieses Haus wird von Leonardo Sciascia, Andrea Pazienza und anderen bewohnt.“ Keine Laune, sondern ein Zeichen der Dankbarkeit. „Denn dieses Haus, das eine Ruine war und das ich restauriert habe, ist voller ihrer Werke. Ich habe das Haus immer als eine Art Autobiografie betrachtet. Und dieses Haus ist meine Autobiografie: die Dinge, die ich geliebt habe, die Bücher, die ich geliebt habe, die Künstler, die ich geliebt habe.“

Seine Freundschaft mit Sciascia war echt, so wie sie durch Bücher und Vertrauen entsteht. „Er brachte mir einen Artikel, den L'Ora di Palermo abgelehnt hatte, und ich veröffentlichte ihn in Giovane Critica.“ Als Sciascia starb, bereitete er ein Buch über Telesio Interlandi vor. „Interlandis Sohn rief mich an und sagte: ‚Warum schreibst du es nicht?‘ Und so schrieb ich das Buch: ‚A Via della Mercede c'era un racista‘. Wer weiß, wie Sciascia es geschrieben hätte?“ Ein verschmitzter Blick: „Ich denke, ich habe es ‚ziemlich gut‘ geschrieben.“ Interlandi war Herausgeber der faschistischen Zeitschrift La Difesa della Razza gewesen, ein Name, der die ganze Schande der Rassengesetze in sich trug. Ein außergewöhnliches Buch.

Mit Andrea Pazienza hingegen war es ein Band der Blicke und der Ironie, eine Wahlverwandtschaft zwischen zwei Irregularen. Dann Norberto Bobbio. „Ich weiß nicht, wie viele Interviews ich mit Bobbio geführt habe, stundenlang. Er hat mit niemandem gesprochen, er hat niemandem Interviews gegeben. Aber mit mir schon. Seine Intelligenz war wie ein Panzer: Wäre man dagegen gefahren, wäre man in Stücke zerbrochen.“

Über seine Bibliothek zu sprechen, bedeutet, die Grundlagen seines Lebens zu berühren. Jedes Buch ist ein Erinnerungsfragment, und die Erinnerung führt ihn zurück in die Stadt, die er hinter sich gelassen hat, zu seinen Wurzeln, aus denen er geflohen ist. Catania, wo er geboren wurde und das er 1970 verließ. „Aber meine Stadt ist Rom“, sagt Mughini. „Eine Stadt, in der Platz für alle ist. Wissen Sie, Rom hat jemanden mit 6.000 Lire in der Tasche willkommen geheißen und ihm etwas gegeben. Nur in Rom traf ich jemanden, der zu mir sagte: ‚Hör zu, schreib einen Artikel für den Astrolabio.‘ Und hier begann ich, Journalist zu werden. Mit einigem Erfolg, würde ich sagen.“ Allein in Rom zu sein, war wie die Aufnahme eines Berufs, eines Handwerks oder eines Studiums. In dieser großartigen Stadt zu leben bedeutete zu lernen, die Welt zu verstehen, den Wind zu schnuppern. „Wäre ich in Catania geblieben, wäre ich bestenfalls Französischlehrer an einer Mittelschule geworden.“

Die Trennung von Sizilien war krass. „Ich fühlte mich in Catania erdrückt. Die Atmosphäre war ... schlimmer als provinziell, im schlimmsten Sinne des Wortes. Irgendwann begann die Zeitung von Catania, La Sicilia, einen Krieg gegen mich, weil ich eine Linke war. Und so nahm ich 1970 einen Zug, natürlich zweiter Klasse, und kam mit leerem Geld hierher.“ Neben dir war Anna, „ein Mädchen, das sich behauptete. Vielleicht hätte ich es ohne sie nicht geschafft.“

Dann fällt mein Blick auf zwei Schwarzweißfotos im Bücherregal: das Gesicht eines schönen jungen Mädchens und das strenge Profil eines Mannes in den Fünfzigern. Wer sind sie? „Mein Großvater und meine Mutter.“

„Mein Großvater war Kommunist, Sizilianer. Mein Vater hingegen, ein Toskaner, der beruflich nach Sizilien zog, war ein überzeugter Faschist. Meine Mutter, die Tochter eines Kommunisten, heiratete einen Faschisten. Dann trennten sie sich sehr jung.“ Eine frühe und für die damalige Zeit skandalöse Trennung. „Meine Mutter war höchstens 25 Jahre alt. Sie verbrachte ihr Leben allein. Sie war mit einem Mann zusammen … und eines Tages, ich war 13 oder 14, nahm mich mein Vater mit ans Fenster und sagte: ‚Weißt du, dass deine Mutter mit einem Mann zusammen ist?‘ Ich antwortete: ‚Und sie hat jedes Recht dazu.‘“ Und hier strahlt Mughinis Gesicht. Seine Augen huschen unter seinen halb geschlossenen Lidern umher. „Ich zähle diese Antwort zu den Dingen, auf die ich in meinem Leben am meisten stolz bin.“

Und wie haben Sie als Kind getrennter Eltern die Situation in einer Zeit gemeistert, in der es sonst niemandem gut ging? „Nicht gut, aber was sollte ich tun? In Catania hatte ich keine Wahl. Ich habe sehr früh entschieden: Entweder ich gehe oder ich sterbe.“

Wann waren Sie das letzte Mal in Catania? „Meine Mutter war viele Jahre lang jeden Sommer dort. Irgendwann äußerte sie den Wunsch, nach Rom zu kommen, um bei mir zu sein. Aber ich arbeitete damals ununterbrochen. Ich ließ sie nicht kommen. Sie starb allein auf Sizilien: Das bereue ich zutiefst.“

Es war das Hochgefühl einer Karriere, die sich ihm plötzlich eröffnete: die Entdeckung, dass Erfolg ohne Vermittlung, ohne Schutz, nur mit der Stimme und der Beharrlichkeit kommen konnte. Rom gab ihm das Gefühl, hundert Leben an einem Tag zu leben, und er wollte mehr. Und in diesem Zustand – aufgezehrt von Verpflichtungen, der täglichen Hektik, dem Drang, nie anzuhalten – blieb der Wunsch seiner Mutter, nach Rom zu ziehen, unbeantwortet.

Die Provinz leugnet es jedoch nicht, so Mughini. „Sizilien hat nachgegeben, es hat tatsächlich nachgegeben. Was Catania betrifft, gibt es nicht viele Namen, aber Vitaliano Brancati allein würde ausreichen, um es zu retten, ganz zu schweigen von De Roberto, Verga …“

Wenn er über die Provinz und ihre Schriftsteller spricht, kommt das Gespräch unweigerlich auf Politik. Mughinis polemischer Geist flammt wieder auf. „Wissen Sie, welches Wort heute am nüchternsten ist? Die trockene Trennung zwischen Faschismus und Antifaschismus. Manche Wörter sind zu Upim-Lagerhäusern geworden; man findet dort alles, von Reiben bis zu Perserteppichen. Faschismus existiert nicht mehr; ich sehe nicht, worin Antifaschismus bestehen könnte.“ Es ist dieselbe Denkweise, die ihn 1977 dazu brachte, gemeinsam mit Paolo Flores d'Arcais „Piccolo sinistrese illustrato“ zu schreiben. Dieses Buch – sage ich Mughini – sollte heute noch einmal gelesen werden, von der Linken. Vielleicht sollte Elly Schlein es lesen? „Aber ich weiß nicht, ob sie es verstehen würde. Wenn jemand nicht geeignet ist, dieses Buch zu lesen, dann Schlein, denn sie ist die lebende Verkörperung der Linken. Die Verkörperung schlechthin.“ Diese Broschüre enthielt sogar ein Vorwort von Giorgio Bocca, der, als er über die Linke von damals sprach, beinahe die heutige pneumatische Leere zu beschreiben schien. „Sinistrese ist generisch, demagogisch, inkonsistent“, sagte Bocca. „Es ist ein Nebelschleier, der sich nie legt, ein Gerede, das sich nie in persönliche, präzise, konkrete, verantwortungsvolle Verpflichtungen umsetzt. Wir ‚machen weiter‘, wir ‚kämpfen‘, wir ‚helfen‘ uns gegenseitig unter Kameraden gegen den reaktionären faschistischen Feind, den das Sinistrese anzeigt, wo es ihn nicht gibt oder wo er nur Folklore ist.“

Und wie war Giorgio Bocca? „Nun, Bocca wusste, wie man sich bewegt. Er galt als Linker, aber er war nicht in den Mustern der Linken gefangen.“ Sein Vorwort war ein Segen der Linken für Ihr Buch. „Ja, es war ein Segen, aber er hat es widerwillig getan.“ Warum widerwillig? „Zunächst einmal glaube ich, dass sie ihn schlecht bezahlt haben. Und ich glaube, er hing am Geld.“ War er nicht nett? „Er war zäh wie ein Weizenklumpen aus der Langhe. Das Vorwort wurde von diesem hervorragenden Verleger, Massimo Pini, in Auftrag gegeben.“ Es waren die Jahre, in denen Mughinis Verhältnis zur Linken, aus der er stammte, zunehmend angespannter wurde. Die Veröffentlichung von „Compagni addio“ (1978) markierte einen Wendepunkt, auch einen persönlichen. Es war ein Buch, das ohne Nachsicht von der Generation sprach, die in revolutionären Illusionen aufwuchs und inmitten von Extremismus und Dogma endete. Eine Anklage, die ihm die Linke nicht verzieh. „Als ich mit ‚Compagni Addio‘ herauskam, sagte Carlo Muscetta, mein Lehrer, meiner Mutter, dass er mich nicht mehr sehen wolle. Können Sie das glauben? Professor Muscetta …“

Und es war nicht nur Muscetta. Ausgrenzung und Verleumdung waren ständige Fallen für diejenigen, die am wenigsten zu Konformität und Gehorsam neigten: Sie warteten nur auf einen kleinen Fehltritt, um wie ein Hackmesser hervorzuschnellen. „Nanni Moretti war ein wirklich guter Freund von mir. Dann, aus heiterem Himmel, hörte er auf, mit mir zu reden. Als ich ihn vor nicht allzu langer Zeit das letzte Mal sah, rannte ich ihm in der Nähe über den Weg und sagte: ‚Es ist Jahre her, aber lass uns das zwischen uns beenden. Kommst du zum Abendessen zu mir?‘ Und er sagte: ‚Ja, ich bin völlig einverstanden, wir sehen uns übermorgen zum Abendessen.‘ Ich habe ihn nie wieder gesehen.“ Was ist schlechte Laune? „Schlechte Laune bedeutet, den eigenen Angelegenheiten hundertprozentige Bedeutung beizumessen und den Angelegenheiten anderer null Bedeutung.“ Politik als Religion, Gewalt als Sprache. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Extremismus der 1970er Jahre und dem, was heute an italienischen Universitäten passiert? Nein, nicht ähnlich, in dem Sinne, dass aus diesem Chaos niemand anderes als die Roten Brigaden hervorging. Jetzt gibt es keine Spur mehr von irgendetwas, das den Roten Brigaden ähnelt. Was an manchen Universitäten passiert, ist sicherlich schockierend: Erst nehmen sie einem die Stimme, dann greifen sie einen an.“

Ich frage ihn, ob er schon mal einen Stein geworfen hat. „Einen Stein im Mai, ja, in der Barrikadennacht.“ Und schon mal ein Brecheisen benutzt? „Nein.“ Dann ist da noch die Erfahrung mit Il Manifesto, zu dessen Gründern er gehörte und die schnell endete: „Ich bin nach drei Monaten zurückgetreten. Sie wollten eine neue Kommunistische Partei gründen.“ Pause. „Ich hingegen dachte, das, was schon da war, wäre mehr als genug.“ Ein vielsagender Blick von Mughini folgt. „Ich habe Luigi Pintor ein Rücktrittsschreiben überreicht.“ Hat er auch aufgehört, Sie zu grüßen? „Natürlich. Auf der Straße tat er so, als ob er mich nicht sähe, und ich sagte zu ihm: ‚Luigiiiiii, komm schon.‘“

Und heute? Würden Sie jemals Giorgia Meloni wählen? „Auf keinen Fall. Aber wenn ich ihre politische Entwicklung mit Sympathie beobachte, ja. Sie ist ein sehr kluges Mädchen. Ich habe sie kennengelernt, als sie noch fast ein Kind war, bei einer öffentlichen Versammlung. Und schon damals hat sie mich sehr beeindruckt.“ Aber wen wählen Sie dann? „Ich wähle nicht mehr. Politik interessiert mich nicht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich für Renzi gestimmt, den damaligen Parteisekretär der Demokratischen Partei. Ich mag Calenda, für Beppe Sala … aber wie gesagt: Ich wähle nicht. Parteipolitik interessiert mich null.“ Also gut, Giampiero: Wir sind fertig. Das Interview ist vorbei. „Und wie viel haben Sie vor zu schreiben?“ Ich weiß nicht, eine Seite, denke ich. „Hmm. Sehen Sie, eines habe ich in meinem Job gelernt: Wenn man etwas in sechzig statt in hundert Wörtern schreibt, wirkt es besser.“ Also provoziere ich ihn: Wenn Sie Ihr Leben auf einen einzigen Satz reduzieren müssten, wie würde er lauten? „Auf mein Grab könnte man schreiben: ‚Hier liegt ein guter Mensch.‘ Und ausnahmsweise wird mir niemand widersprechen können, denn ich bin nicht mehr hier.“

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto