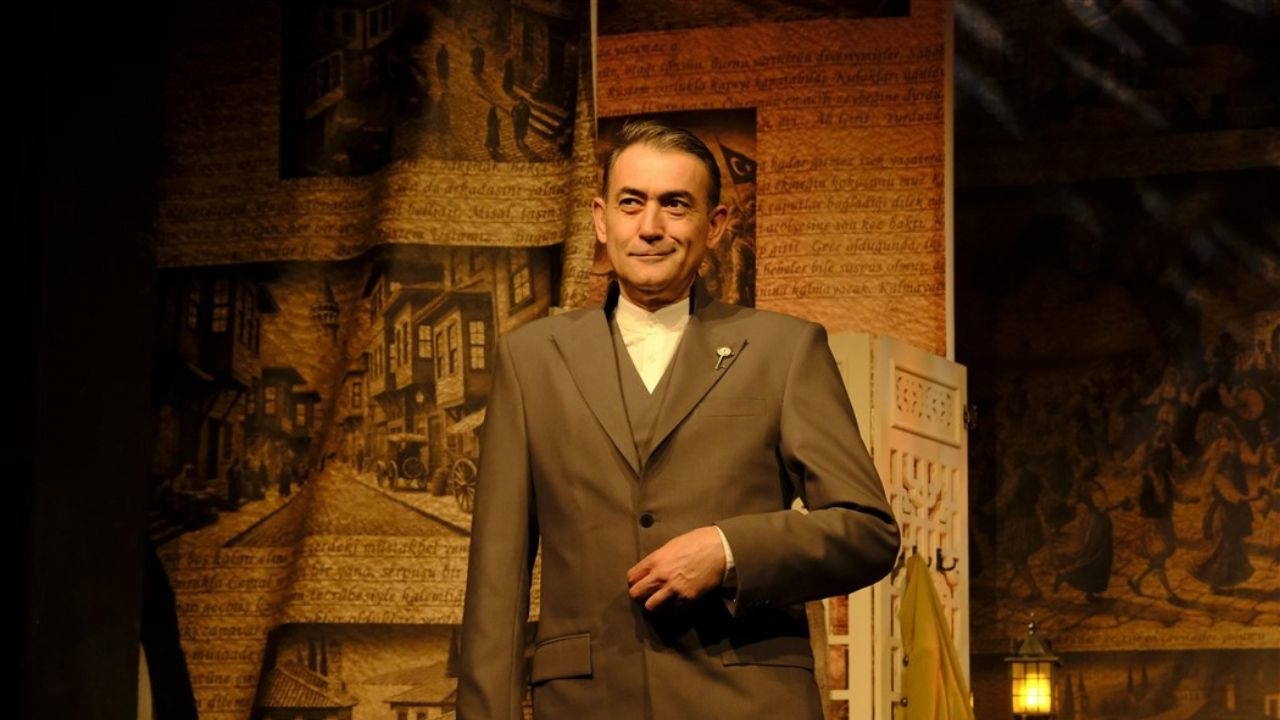

Rahmen | Selbstporträt mit gebeugtem Hals – Egon Schiele

Ein Selbstporträt des österreichischen expressionistischen Malers Egon Schiele aus dem Jahr 1912; er starb im Alter von 28 Jahren.

Schiele gleicht einer Statue, die sich selbst mit verzweifelter Entschlossenheit betrachtet. Sein verzerrter Körper ist in scheußliche, jeder Palette entfremdete Farben getaucht. Sein knochiger Körper ist von Einbuchtungen und Auswüchsen verformt. Sein Blick ist nach innen gerichtet, selbstbedrohlich. Es ist eine Haltung, die alle Konventionen ablehnt.

Die Künstlerin will verstören. Vor einem strahlend weißen Hintergrund, der Leere suggeriert, wirkt sie abstoßend: wild, deplatziert. Alle Fragen sind in ihr gefangen. Sie sucht sie auf und schreibt die Fragezeichen, die sie findet, gnadenlos in ihren Körper ein.

Für Schiele besteht eine Möglichkeit der Selbstfindung darin, den Körper zu operieren. Doch diesmal ruft der Arzt nicht „Skalpell!“ . Im besten Fall spricht er von Angst, Unruhe, Wut, Kindheit…

Wie immer gleichen Schieles dünne, lange Finger einer Schere. Seine Stirn, sein Kinn, seine Schlüsselbeine – alles messerscharf. Würde man versuchen, diesen zerlumpten Mann zärtlich zu berühren, würde man sich in die Hand schneiden, die Finger würden bluten. Wer weiß, könnte man ihn nur berühren, würde er zerbrechen, in zwei, drei, vier Teile. Doch seine Regungslosigkeit ist ungreifbar. Schiele umgibt eine Leere, die selbst er nicht erreichen kann.

Sein Körper gleicht einer topografischen Karte. Je näher wir dem Gemälde kommen, seine Falten und Konturen untersuchen, desto mehr Farben und Formen treten hervor. Jeder lange, nachdenkliche Blick birgt neue Bedeutungen. Ist es eine Illusion? Sind Hunderte von Schieles auf Schieles Körper?

In zwei, in drei, in vier… Schiele vervielfältigt sich durch Fragmentierung, durch Selbstzerstörung: Nein zur Suche nach Schutz! Er fordert sich selbst heraus, indem er immer hässlicher wird. Wie Becketts Figuren von mehrdeutigen Worten verzehrt werden, so löst sich Schieles Körper in krumme Linien auf. Ein Geschöpf, verbannt aus der Selbstgewissheit in eine Leere, die von rechts, links und überall angreift!

Wenn er nur sprechen könnte, würden Becketts Worte aus seinem Schnurrbart fließen: „Du hast es immer versucht, du bist immer gescheitert. Das ist okay, versuch es wieder, scheitere wieder; scheitere besser.“

Wir wissen, dass Schiele mit Becketts Schreibstil nicht mithalten konnte. Aber hat Beckett jemals ein Gemälde von Schiele betrachtet? Wären die beiden sich je begegnet, wären sie stundenlang schweigend miteinander umhergegangen, hätten sich am Ende des Abends ein paar Mal kurz zugenickt und wären getrennte Wege gegangen.

Dann öffnete Schiele sein Notizbuch unter einer Straßenlaterne und beschrieb die Fragen, die wie in einer Matrjoschka-Puppe ineinander verschachtelt waren:

„Sobald ich mich selbst vollständig erkenne, werde ich gezwungen sein, hinzusehen und zu wissen, was ich will. Ich werde nicht nur wissen, was in mir vorgeht, sondern auch, inwieweit ich sehen kann, welche Fähigkeiten ich besitze, aus welchen geheimnisvollen Bestandteilen ich bestehe und wie viel von mir sichtbar ist und wie viel im Dunkeln bleibt.“

Selbstporträt mit gebeugtem Hals Es ist im Leopold Museum in Wien, der Hauptstadt Österreichs, ausgestellt.

Diken