« J'ai grandi en lisant des hommes, mais maintenant je ne lis que des femmes »

Nous sommes au début de l'année 1967 et une ville anonyme du nord du Mexique reçoit la nouvelle que dans moins d'un an, l'eau repeuplera la terre et la transformera en barrage. Violeta résiste à l'idée de quitter l'endroit où sont enterrés ses morts et s'oppose à toute compensation financière pour quitter sa maison pour un autre endroit.

Sous la pression, les résignés acceptent l'argent et partent avec leurs vêtements, leurs casseroles et autres biens, en direction d'une nouvelle destination. Derrière eux, ils laissent leurs maisons qui deviennent des cadavres. Parmi ceux qui restent , il y a ceux qui aspirent à un meilleur accord économique avec les autorités, ceux qui ont des affaires inachevées du passé qui les empêchent de penser à un avenir, ceux qui veulent attendre que l'eau leur arrive aux chevilles, et Lina, une nouvelle venue qui arrive dans la ville sans rien dans les poches, à qui Violeta tend une main secourable, qui, au fond, est une main maternelle.

Pendant la période d'expulsion, Violeta est témoin de la violence dans une ville où rien ne se passait, et en l'espace d'un an, elle vit tout : décisions arbitraires de l'État, féminicide, vengeance de la mort, condamnation à la nature, dépossession, étouffement. Nosotras est un portrait des promesses vides que le développement apporte à un endroit poussiéreux et oublié.

Suzette Celaya Aguilar place les femmes au centre de cette histoire, en tant que défenseures de la terre et de la nature, dans une société qui ne comprend aucune autre forme de violence. Avec son style propre, nourri de la lecture d'autres auteurs, Nosotras évoque aussi, si l'on veut, un réalisme magique, qui est plus réalisme que magie.

EL TIEMPO s'est entretenu avec l'écrivaine et journaliste mexicaine, présente à la Foire internationale du livre de Bogotá pour promouvoir son premier roman, qui arrive en Colombie avec l'aide de la maison d'édition Hachette.

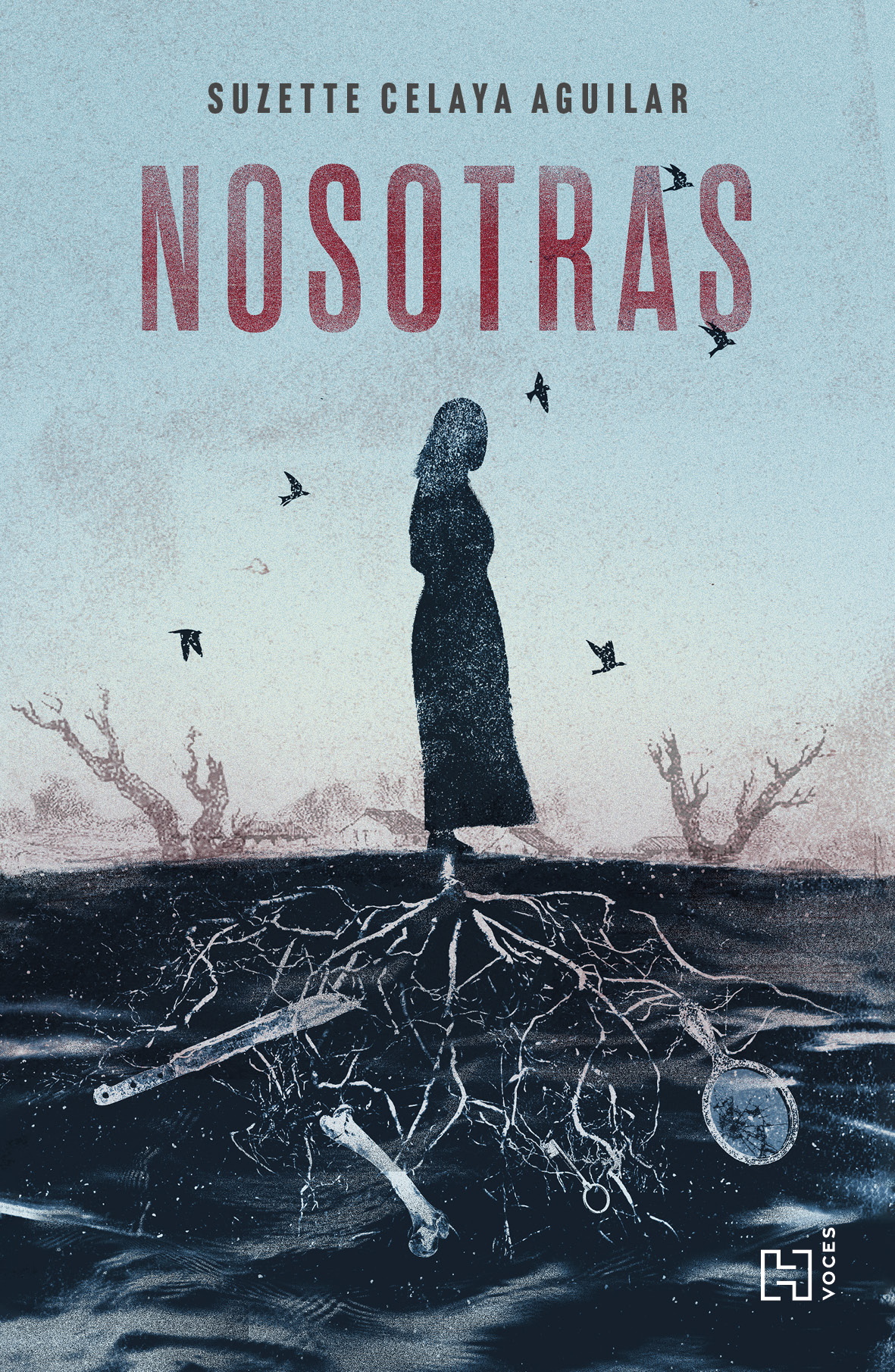

Couverture du roman "Nosotras". Photo : Hachette

Quels auteurs et styles lisez-vous ?

Dernièrement, et sans aucune intention d'exclusion, je ne lis que des femmes. L'un mène à l'autre jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous arrêter. J’aime beaucoup lire des histoires qui se déroulent dans des zones rurales. Et un auteur auquel je pense est Selva Almada. Elle écrit des histoires qui semblent sordides ou dans des contextes périphériques, loin des grands centres urbains, où l’on pense que rien ne se passe, mais où des choses très profondes se produisent, où vivent des personnages marginaux et périphériques. J’aime aussi les histoires à charge sociale, et je ne souhaite pas que toute la littérature soit ainsi. Quand je la relie à un écrivain contemporain, je pense à Mariana Enríquez. Dans ses histoires d’horreur, nous trouverons toujours un fardeau social. J'adore la façon dont il parvient à mélanger l'un avec l'autre. Et enfin, je lis beaucoup sur tout ce qui touche à la maternité. Ariana Harwix est une écrivaine qui me fascine car elle aborde la maternité extrême, loin de l'archétype de la mère bonne, attentionnée et aimante.

J'ai posé cette question parce que lorsque j'ai lu « Nosotras », j'ai remarqué des touches de réalisme magique. Avez-vous été inspiré par ce genre, par un auteur quelconque ? Bien que les auteurs du « boom » soient restés en grande partie invisibles...

Quand j'ai commencé à écrire ceci, je n'ai jamais dit : « Je veux que ça sonne comme ça », « Je veux que ça appartienne à cet endroit » ou « Je veux que cela soit dit à propos de mon histoire ». J'ai 42 ans et bien sûr j'ai été éduquée en lisant principalement des hommes. Et en 2009, il y a 15 ans, lorsque j’étudiais l’écriture créative, la plupart des auteurs que je lisais étaient des hommes. Oui, je peux vous dire, par exemple, que des écrivains comme Elena Garro et María Luisa Bombal ont été des lectures importantes. Dans Nosotras , il y a peut-être un peu de réalisme magique, mais rien de magique ne se produit dans l'histoire. J’aime jouer avec l’ambiguïté et donner au lecteur une certaine liberté ou un certain espace pour décider ce qu’il croit. Dans les clubs de lecture, le personnage d'Isidra revient souvent, la femme qui semble ne jamais cesser de brûler. Mais cela aurait pu être un piège des enfants. Le lecteur peut penser ce qu’il veut. Et c'est le jeu que je propose. J'aime jouer avec la réalité. Samanta Schweblin le fait également souvent, ce qui laisse de nombreux points d’interrogation. Et jouer avec l’ambiguïté peut conduire à des courants comme le réalisme magique.

Dans « Nosotras », il y a peut-être un peu de réalisme magique, mais rien de magique ne se produit dans l’histoire. J’aime jouer avec l’ambiguïté et donner au lecteur une certaine liberté ou un certain espace pour décider ce qu’il croit.

L'écrivain et scénariste mexicain Guillermo Arriaga a déclaré que vous pourriez très bien être l'héritier de Juan Rulfo. Qu'en penses-tu ? Pensez-vous qu'il serait préférable qu'on lui dise qu'elle est l'héritière d'Elena Garro ou de Rosario Castellanos ?

Ce n'est pas vrai. C’est quelque chose que je trouve très fort à affirmer. C'était une pression pour moi d'être lié à ce grand nom parce que je débute. Je ne sais pas si mon prochain roman parlera de ce sentiment, de cette couleur et de cette atmosphère. Le doute est toujours présent, tout comme le syndrome de l’imposteur. J'essaie de ne pas trop penser à cette comparaison ou à ce que Guillermo a dit. Je vous remercie pour les mots et les encouragements que vous m'avez envoyés, qui, personnellement, m'ont fait sentir que j'étais sur la bonne voie. Il était juge au concours Amazon, où mon histoire a gagné.

Le titre du livre suggère immédiatement que les protagonistes sont des femmes. Et j’aimerais parler des femmes comme figures de résistance, c’est la position dans laquelle elles se trouvent.

Cette histoire est née entre 2013 et 2014. Avant je ne lisais que des femmes. Je me souviens avoir fait plusieurs tests vocaux et être parti de l'idée d'un personnage masculin, mais je me sentais très mal à l'aise. Et là, je suis passée à un personnage féminin. Et l'histoire s'est déroulée comme si vous la poussiez sur une route lisse et douce. Cela a radicalement changé ce que je ressentais et l’histoire a commencé à couler. Tout me semblait plus organique. Les femmes ont eu une grande responsabilité dans de nombreux processus de maintien d’un territoire et d’une communauté, mais elles ont été rendues invisibles. Par exemple, je vis dans une région frontalière avec les États-Unis et il est normal de voir des hommes partir pour gagner de l’argent et des femmes rester pour subvenir aux besoins du foyer. Lorsque j’étudie davantage les déplacements forcés dans ma région, je constate que les femmes ont été les grandes défenseuses de l’eau et de la terre, et qu’elles ont toujours été sur le sentier de la guerre. Bien que l'histoire se déroule en 1967, elle pourrait se répéter en 2025, car la violence reste la même. La seule chose qui a changé est l’organisation sociale et la plus grande visibilité de ces luttes. Nous avons développé d’autres formes de résistance. Et les femmes continuent de défendre la terre, l’eau et les ressources, car ce sont elles qui savent le mieux quoi en faire, comment les gérer et en prendre soin.

Celaya Aguilar est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales et étudie l'écriture créative. Photo : Joel Garcia

Il parle de violence, et dans « Nosotras », de nombreuses formes de violence sont évidentes. Peut-être que la seule qui n'apparaît pas est la violence liée à la drogue, mais je ne sais pas si ce type de violence était déjà présent au Mexique en 1967...

Le thème de la violence, ainsi que celui des femmes, de l’eau et de la mort, était l’un des principaux thèmes que je souhaitais raconter. J'ai pensé au trafic de drogue à un moment donné, mais, tout comme la ville n'a pas de nom, je ne voulais pas que l'histoire soit liée à un territoire et liée à une littérature du Nord, à une littérature de la drogue. Je voulais m'éloigner de ça. J'ai donc commencé à développer différents types de violence : envers le personnage, les gens, les morts... L'histoire se déroule en 1967, mais, comme je l'ai dit, elle pourrait aussi se dérouler en 2025, car la violence d'État, la violence homme-femme et femme-femme continuent. Concernant ce dernier, je ne voulais pas d’une histoire dans laquelle les hommes seraient les seuls à exercer la violence, car je crois que les femmes aussi exercent la violence. Je voulais des personnages humains, avec des faux pas, des erreurs, des illusions et des mensonges.

Il a non seulement humanisé ses personnages, mais aussi les objets. Il écrit sur les maisons des cadavres. Quelle est l’intention de leur donner cette connotation d’êtres vivants dans un processus d’expulsion ?

Pour la même raison que l’eau est un thème central, je ne voulais pas centrer l’histoire uniquement sur les personnes. Lorsque l’homme se met au centre, cela affecte d’autres présences, c’est-à-dire la nature. C'est pourquoi j'ai voulu nommer consciemment d'autres existences comme l'arbre, la terre, la rivière, le sol du cimetière...

Lorsque les gens se mettent au centre, cela affecte d’autres présences, c’est-à-dire la nature.

L’eau devrait être une préoccupation pour toute l’humanité, mais dans votre cas, y a-t-il quelque chose en particulier qui vous a poussé à la mettre au centre ?

Je viens d’un contexte de pénurie d’eau très sévère. À Sonora, nous avons un problème majeur avec la disponibilité de l’eau, avec la façon dont elle est distribuée et utilisée, qui sont deux problèmes distincts. Je pense que c’est de là que pourrait partir cette réflexion sur la centralité de l’eau, car c’est un problème avec lequel j’ai grandi. L’eau continuera d’être un sujet dans les projets en cours de développement car elle constitue un problème majeur et constituera un enjeu pour certaines régions.

La fin du livre réaffirme-t-elle l’identité et l’attachement de l’héroïne à sa ville, qu’elle ne veut pas abandonner ?

J'étais très clair sur la façon dont l'histoire allait commencer et se terminer. Je ne savais pas comment cela allait se passer. Je voulais que Violet finisse enracinée, et cela m'a permis de jouer avec les figures d'arbres et de racines tout au long de l'histoire. Aussi pour que la fin ne semble pas forcée, mais plutôt comme la seule fin possible pour elle.

Vers la fin également, les raisons pour lesquelles le protagoniste ne veut pas quitter la ville deviennent mieux comprises. Et avec cela, il introduit un sujet auquel, en période d’expulsion, très peu de gens s’arrêteraient pour réfléchir. Qu'advient-il des morts en cas de déplacement forcé ? Sont-ils condamnés à une double mort ?

La question du déplacement, qu'il soit dû à la guerre ou à un projet de développement, vous oblige à laisser derrière vous de nombreuses choses que vous ne pouvez pas emporter avec vous, comme vos morts. Il me semble difficile qu’une expulsion vous éloigne de l’endroit où vos proches sont enterrés. Et pour beaucoup de gens, ces espaces où reposent les restes sont importants. Et allant bien plus loin, ce sont les femmes qui revendiquent leur importance. Je pense par exemple aux mères qui recherchent les disparus au Mexique ou aux grands-mères en Argentine.

Je veux parler de la relation entre Violeta et Lina, qui à un moment donné semblaient antagonistes, mais finissent par devenir sœurs.

Curieusement, Lina est un personnage sur lequel on ne me pose pas beaucoup de questions ou qui n'apparaît généralement pas dans les conversations. Lina, d'une certaine manière, est une antagoniste de Violeta parce qu'elle fait tout le contraire de Violeta. Avec les deux, je voulais montrer comment le même événement est vécu de différentes manières, chacune très valable tant que l’on est satisfait et confiant dans les décisions que l’on prend. Mais Lina permet aussi à Violeta d'exercer une certaine maternité, après qu'elle n'ait pas pu le faire avec sa fille. C'est ce que je voulais.

L'histoire met également en scène un journaliste qui s'intéresse davantage à l'histoire d'Isidra, la femme en feu qui ne cesse de brûler, qu'à l'évacuation d'une ville pour l'inonder. Avec ce personnage, critiquez-vous le journalisme actuel, celui qui privilégie les clics au détriment d’autres choses plus importantes ?

Non à la pratique du journalisme en tant que tel. Mais à la croyance que puisque la ville n'était pas un grand centre urbain, cela n'avait pas d'importance. Je suis un communicateur et je reconnais que nous avons une grande responsabilité quant à ce que nous choisissons de communiquer et à la manière dont nous le faisons. Un événement comme celui raconté dans le livre peut avoir de nombreuses interprétations. Et le travail d’un journaliste dans un cas comme celui-ci est essentiel pour sensibiliser et fournir des informations impartiales. Le journaliste a également fini par être témoin de ce qui s'est passé, celui qui en a créé un souvenir.

eltiempo