Insolite et poétique, la collection de minéraux de Roger Caillois exposée à L’École des Arts Joailliers

Ce sont des pierres curieuses à défaut d’être précieuses, dont les motifs sont comme des «tableaux involontaires de la nature somnambule» selon l’écrivain et académicien, qui en possédait un millier. Les plus exceptionnelles, les plus étranges aussi de sa collection, sont exposées jusqu’au 29 mars sur les Grands Boulevards à Paris.

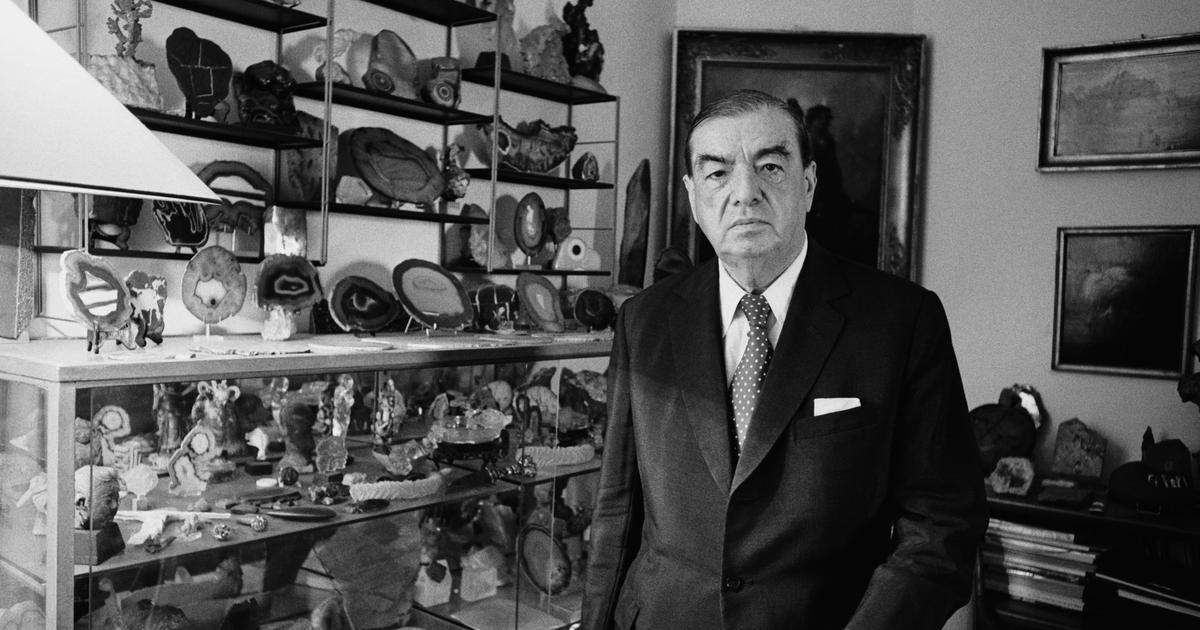

Depuis son installation boulevard Montmartre il y a un an et demi, l’École des Arts joailliers (avec le soutien de Van Cleef & Arpels) a pris l’habitude d’opérer un pas de côté pour chacune de ses expositions. Comme celle qui mettait en scène les parures spectaculaires de la Comédie-Française. Ou cette autre qui racontait comment Paris fut en son temps la capitale de la perle, à travers des bijoux exceptionnels du début du XXe siècle. Cette fois-ci, elle a fait le choix de montrer des minéraux sans valeur intrinsèque, si ce n’est leur beauté et la poésie de leurs motifs naturels. D’autant qu’ils ont été choisis avec une sensibilité rare, celle de Roger Caillois, le poète académicien proche des Surréalistes, qui les a collectionnés durant deux décennies. Une passion qui lui a notamment inspiré L’Écriture des pierres, son ouvrage le plus célèbre, paru en 1970.

Les visiteurs de la Galerie de minéralogie du Jardin des Plantes se souviendront qu’il y a encore quelques années, trônaient à l’entrée une quinzaine de ces trésors de la nature ayant appartenu à l’écrivain. Le reste de sa collection qui compte un millier de pièces est préservé dans les réserves du muséum, grâce au mécénat de Van Cleef. Ce sont donc les plus belles pièces, pour certaines jamais montrées au public, qui ont fait le trajet jusqu’à l’École des Arts joailliers pour ces « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois ». Soit 182 agates et autres quartz, de la taille d’une balle de tennis ou d’un bloc de 40 cm de haut, qui, pour la plupart, sont mis en regard d’écrits du collectionneur. Certains textes sont même des inédits retrouvés par François Farges en 2023 (rassemblés dans l’ouvrage Pierre anagogiques), et toute la richesse de la pensée du poète qui s’est également illustré à la moitié du XXe siècle comme historien des religions et sociologue incontournable des jeux, de la fête, du rêve et du fantastique...

À lire aussi Cent ans d’Art déco : les bijoux des grands joailliers s’exposent au Musée des arts décoratifs

Devant les vitrines, il faut laisser errer son regard sur les nombreuses plaques d’agates et «s’attarder sur la fuite et la dispersion immobiles de confuses nuées oblongues», comme il le préconisait. Tantôt vaporeuses, presque laiteuses avec leurs couleurs tendres, tantôt composées de strates nettes, fines, serrées « comme la trame d’un tissu ». Callois qui était ami d’André Breton, voyait la nature comme un peintre, cette dernière étant capable de créer des abstractions avant même l’art conceptuel et les premiers ready-mades. Il a ainsi cultivé pendant près de vingt ans sa préférence pour les «tableaux involontaires de la nature somnambule». Il y a là les motifs énigmatiques des septaria qui lui apparaissent comme des « hiéroglyphes sans message », la noirceur de l’onyx lui évoquant la nuit de l’imaginaire, les bandes multicolores des agates figurant des paysages énigmatiques -ici les «draperies d’une aurore boréale », là «une mer de nuages dans une estampe japonaise ».

« Il a été l’un des premiers, dans les années 1970, à remettre en scène les “pierres à images” pourtant connues depuis l’Antiquité. Les Romains, les Chinois, Leonard de Vinci, Athanasius Kircher, l’encyclopédiste allemand du XVIIe siècle, se sont tous intéressés à ces jeux de la nature », souligne le commissaire de l’exposition François Farges, professeur au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et responsable scientifique des collections de gemmes et d’objets d’art. La réflexion de Caillois s’appuie ainsi sur les théories de Leonard de Vinci qui encourageait, en son temps, à contempler les taches et fissures d’un mur pour y déceler des montagnes, des rivières, des rochers… Il faudra, à ce titre, s’arrêter devant les beaux spécimens de paesines, ces marbres paysagers de la Renaissance italienne ressemblant à des gravures miniatures, dont le surprenant « Le château » un calcaire aux dentrites évoquant, selon l’Académicien, une forteresse et de petits personnages.

Des minéraux qui se ressententMais la préciosité de cette riche collection réside autant dans les pierres elles-mêmes que dans leur association aux textes de Caillois. Car sa passion pour les minéraux dans lesquels il voyait « un miroir de l’humanité » a donné naissance à une poésie rare - relire L’Écriture des pierres, son ouvrage le plus célèbre. « Il y a chez lui l’idée que nous pouvons regarder les minéraux autrement que comme des objets scientifiques, qu’ils peuvent être aussi poésie, culture, patrimoine, insiste François Farges. La première pierre qu’il achète est probablement ce gros bloc de labradorite présenté à l’entrée de l’exposition qu’il avait trouvé chez Deyrolles en 1952 et qui lui rappelait les iridescences d’un papillon morpho. À l’époque, on rassemblait souvent les minéraux à la manière d’un petit muséum d’histoire naturelle mais lui y cherchait déjà l’évocation, l’image, la fantasmagorie. » Et si ces pierres n’ont pas la perfection (ni la valeur) des diamants et autres gemmes précieuses, elles semblent encore plus mystérieuses grâce, justement, à leur pouvoir de suggestion. Rebaptisés par Caillois « L’Œil bleu », «Monocle et binocle », « Oiseau naissant » ou « Le Fleuve Alphée », ces minéraux, avant tout, se ressentent.

Jusqu’au 29 mars 2026, à L’École des Arts Joailliers, 16 bis boulevard Montmartre, Paris 9e. Visite gratuite sur réservation www.lecolevancleefarpels.com

lefigaro