L'économie est à la portée de tous. Écoutez le professeur Sergio Ricossa.

l'extrait

L'ouvrage « Les Grands Classiques de l'Économie » est l'équivalent d'une introduction à l'économie pour les non-spécialistes. Son objectif est de proposer au lecteur une centaine de brèves analyses, sélectionnées selon la sensibilité et les « critères subjectifs » du lecteur.

Sur le même sujet :

Nous publions un extrait de l’introduction de Carlo Stagnaro (qui est également l’éditeur du volume) à « Les grands classiques de l’économie » de Sergio Ricossa, disponible en librairie chez Liberilibri (464 pp., 20 euros).

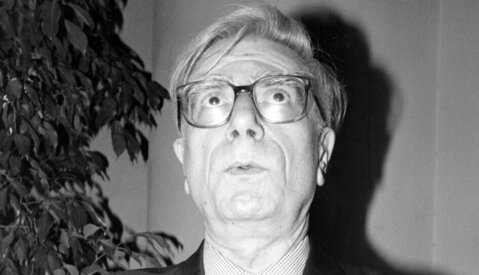

En paraphrasant ce qu'il a lui-même écrit sur Friedrich von Hayek , lauréat du prix Nobel d'économie en 1974, on pourrait dire qu'il existe trois Ricossa : l'économiste, le pédagogue et le vulgarisateur. Le premier et le troisième sont les plus connus ; le second est l'auteur de ce livre. Sergio Ricossa (1927-2016) s'est fait connaître des Italiens surtout pour son abondante production journalistique : son premier article, intitulé « Liberali liberisti libertini », est paru le 15 août 1951 dans la revue Rinnovamento liberale ; il a continué à écrire aussi longtemps qu'il le pouvait. Pour Ricossa, le monde doit être interprété à la lumière du conflit entre les perfectionnistes, qui croient savoir ce qui est le mieux pour les autres (et s'estiment donc en droit de le leur imposer), et les imparfaitistes, pour qui la liberté, la tolérance et le pluralisme sont les ingrédients essentiels d'une société dynamique et prospère.

Ricossa l'économiste est à la fois un hérétique et un révolutionnaire : hérétique parce qu'il s'est éloigné, au fil du temps, de l'économie néoclassique qu'il avait initialement adoptée, y voyant même des germes de perfectionnisme ; révolutionnaire parce qu'il est revenu au point de départ, c'est-à-dire à la jonction entre économie et philosophie. Ce sont ces convictions qui nourrissent Ricossa l'éditorialiste. Mais ces deux valeurs sont liées par un troisième Ricossa, moins évident : le pédagogue qui s'efforce d'expliquer l'économie à un pays qui la connaît mal. Cet intérêt pour la diffusion des idées s'est traduit par un effort long et systématique qui s'est déployé à de multiples niveaux, allant d'ouvrages sophistiqués à d'autres, comme ce livre, destinés à une diffusion plus « populaire ». L'objectif de Ricossa, avec I grandi classici dell'economia (Les Grands Classiques de l'économie), actuellement réédité et mis à jour, est d'offrir au lecteur cent brèves analyses, choisies selon la sensibilité et les « critères subjectifs du sélectionneur » : « Il y a des auteurs, comme Adam Smith, Karl Marx et John Maynard Keynes, que personne n'exclurait, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont marginaux, et il est donc insignifiant de les placer de ce côté ou de l'autre de la ligne de démarcation. » Avec ce volume, il n'entend pas écrire « un livre de plus à ajouter à la série infinie que constitue la bibliothèque des économistes », mais « extraire de cet immense amas cent ouvrages majeurs » qui rendent compte des débats, des changements, voire des innovations que les économistes ont apportés à leur discipline au fil du temps.

À la lecture, nous découvrons que la réflexion économique existait bien avant que l'on puisse parler d'économie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Mais nous constatons aussi que « la littérature économique, de plus en plus rare pendant des siècles, s'est ensuite multipliée à un rythme croissant, en partie parce qu'elle n'a presque jamais eu de visées exclusivement scientifiques, même lorsqu'elle en prétendait avoir, mais a plutôt alimenté les passions politiques (et religieuses) et divisé ceux qui l'étudiaient en partis caractérisés par des idéologies différentes. Le parti favorable à l'intervention publique a connu une certaine prédominance initiale, lorsqu'il a mis la doctrine dite mercantiliste au service de la formation de la monarchie absolue qui se consolidait à la fin de la période féodale. » Cette prolifération littéraire n'est rien d'autre qu'un écho au besoin de comprendre un monde en transformation, principalement de la part de la classe – la bourgeoisie – qui en était la cause et le protagoniste.

Les Grands Classiques de l'Économie constituent donc une sorte de guide pour le lecteur non spécialiste désireux de comprendre « les aspects prosaïques de la vie : production, épargne, investissement, commerce ». Autrement dit, ces aspects qui constituent le fondement et le contexte dans lesquels se déroulent « amours et aventures », le plus souvent sujets aux fantasmes des romanciers (même si, comme l'explique le spécialiste turinois, il peut exister des points de contact même entre la science obscure des économistes et la magie lumineuse des écrivains). Ce volume constitue donc l'équivalent d'une introduction à l'économie destinée aux non-spécialistes . Le lecteur pourra observer le développement continu, le dialogue insistant, les rencontres et les affrontements entre des intellectuels qui ont réussi, puis ont été oubliés, puis redécouverts ; qui ont illuminé de leurs idées le parcours de leurs contemporains – conscients ou non de leur influence – et les ont accompagnés contre vents et marées. Il remarquera également comment des questions récurrentes surgissent dans les travaux des économistes : quelles sont les causes de la croissance ? Quel est le rôle légitime de l'État ? Comment l'intervention publique peut-elle corriger les distorsions du marché, et à quel prix ? Les économistes corrigent, amendent ou réfutent souvent les thèses de leurs prédécesseurs ; plus souvent encore, les contributions de chacun enrichissent notre compréhension de la réalité, entrant en dialogue avec celles des autres, mettant en lumière leurs intuitions et leurs limites.

Bien que Ricossa soit équilibré dans sa présentation des intrigues, auxquelles trente-trois autres ont été ajoutées dans cette nouvelle édition pour rendre compte de l'évolution depuis l'édition originale (1990), il ne cache pas ses sympathies. En définitive, il conclut que si la perfection n'est pas de ce monde, l'omniscience non plus : ainsi, le progrès scientifique naît de l'excavation lente, constante et apparemment infructueuse de l'insondable montagne qu'est l'être humain, permettant à ceux qui viennent après d'apprendre de ceux qui les ont précédés. Comme l'écrivait Ricossa dans ce premier article de 1951, qui constitue le fondement et dont découlent tous les travaux ultérieurs : « Une fois certaines prémisses établies (les conditions de la libre concurrence), le libéralisme est le système le plus productif, car il est le moins utopique, le plus ancré dans la réalité de la nature humaine, exempt d'hypocrisie et d'illusions. L'homme moyen est ce qu'il est. »

En savoir plus sur ces sujets :

ilmanifesto