Senza più i soldi della tivù Mughini vende i libri amati. Un racconto di amicizia e denaro

Una vita in prima edizione

Tra i venticinquemila volumi amati e inseguiti, gli amici scomparsi, la televisione interrotta e il denaro inteso come libertà, Giampiero Mughini mette in vendita il museo di sé stesso. Intervista al “Mughenheim”

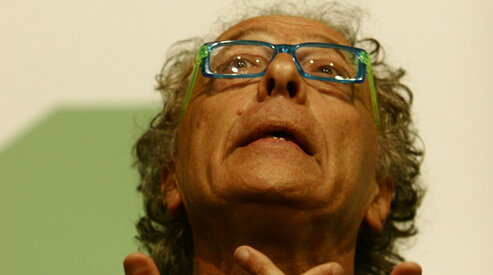

Smonta il museo su sé stesso. Ma ci scherza sopra. Giampiero Mughini ha bisogno di denaro – “Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi” – e così venderà la sua preziosa collezione di libri. “Le prime edizioni di Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti... Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri”. Il punto è proprio questo, semplice e brutale: non gli fanno più fare televisione, dove, per anni, ha lavorato bene e con successo. E così ha preso la decisione somigliantissima a un congedo, smontare la sua casa-museo: “Mi viene strappata l’anima”, dice, mentre intorno alle sue labbra chiuse si forma una piccola piega strana tutta d’ironia. È il Mughini di sempre, ed è un lampo. “... Ma del resto un’anima completa non l’ha mai avuta nessuno, nemmeno i santi”.

Non li ha mai contati con esattezza tutti i suoi libri – tra questi tantissime prime edizioni del Novecento – ma stima che siano tra i venti e i venticinquemila volumi. E dentro, alcune rarità assolute come la prima edizione della “Coscienza di Zeno”, uscita nel 1923, copertina beige, caratteri neri, 328 pagine, circa 1.500 copie stampate a spese dell’autore. Poi “Ossi di seppia” (Gobetti, 1925, tiratura: 300 copie), “Gli indifferenti” (Alpes, 1929, 1.300 copie, anch’esso autofinanziato), “Il giorno della civetta” (Einaudi, 1961, I Coralli n. 163). Libri amati, inseguiti come trofei, raccolti con gelosia e fiuto. Non si può che cominciare con una domanda cretina: li hai letti tutti i venticinquemila volumi? “Quelli che mi hanno consentito di scriverne qualcuno anche per conto mio”. Ora però cede i più preziosi a un libraio milanese, Pontremoli, con cui intrattiene rapporti da mezzo secolo. Una resa, appunto. “Però alcuni non li vendo, non potrei. I tre libri di Italo Svevo, che sono di leggendaria rarità. I libri di Umberto Saba, perché su Trieste ho scritto un libro al quale tengo molto, e poi Carlo Dossi, che mi piaceva per com’era. Credo di somigliargli, a Carlo Dossi. Era uno che inventava se stesso ogni giorno. Dossi secondo me era uno come noi degli anni 60”. Cioè com’era? “Era uno dai mille interessi, non classificabile, non schierato così o cosà”.

E’ qui che torna la piega ironica sulle sue labbra. Un uomo costretto a smontare il museo di se stesso, eppure pronto a scherzarci sopra, a raccontarlo con un misto di orgoglio e rimpianto. Ma sta bene, Mughini. O almeno così dice, con quel modo di smentirsi mentre parla. “Ho avuto problemi di salute. Ma sì, ora sto bene. Se però tu mi dici di andare da qui al mio bagno ci vado con un po’ di fatica”, e ride. “Il medico mi ha detto in un linguaggio chiarissimo che io sono giunto al momento in cui devo ‘gestire’ la mia vecchiaia. Non me ne ero accorto, pensa te. Perché di anni ne ho parecchi. Ottantacinque, per la precisione”. Pausa. “La morte? Non ci penso. Perché se ci penso lei poi si monta la testa”.

E vendere i libri cos’è? “E’ una sofferenza indispensabile. La vendita sarà accompagnata da un catalogo. Così almeno un libro resta mio, e lo firmano pure. Ma sì, è un colpo al cuore. Lo faccio perché è necessario. L’unico lavoro che ho è l’articolo che scrivo ogni martedì sul Foglio. Con quello ci faccio una dieta intermittente, che fa pure bene alla salute dicono”. Allora domando a Mughini se almeno la pensione gli assicuri qualcosa. “Certo”. E se abbia messo da parte del denaro. “Miserie”. Pausa. “Ma spese con gusto… Sì, lo vedi insomma” – e allarga un braccio verso le stanze intorno, la bella casa dove siamo seduti, piena di libri, quadri, ricordi.

La televisione, che per anni gli ha garantito popolarità e compensi, si è interrotta di colpo. “E’ stata divertente, quella stagione davanti alle telecamere”, dice. Poi alza le spalle: “Non mi chiamano più: pazienza, forse non avrei retto un altro reality con le zanzare. Ma i talk sì, quelli mi mancano”. E poi ci sono i compensi, in tivù. “Ah, certo. Io l’ho fatta, la tivù, anche perché mi permetteva di vivere come volevo”. Con molto denaro.

E Mughini non ha pudore, non l’ha mai avuto, a parlare di soldi. Anzi, li considera parte integrante del suo lessico personale. Sul denaro è netto: “Non parlarne è ipocrisia. Ecco, io per esempio non ho mai fatto nulla gratis”. E allora racconta di un amico che una volta lo aveva chiamato: “Vorrei che tu facessi questo”, gli diceva l’amico. E Mughini con un sorriso a filo d’erba: “Certo, lo faccio ben volentieri, dimmi qual è il cachet”. “Noi non abbiamo cachet”. Ovviamente si è sottratto.

Ed è a questo punto che quest’uomo vestito interamente di jeans, compresa la camicia, formula la sua regola, che battezza con ironia dottrinaria: “Guarda io ora ti dico qual è il mio sistema di pensiero, proprio il mio marxismo-leninismo”. Prego. “Primo, per nessuna ragione sfiorare con un dito uno che la pensa diversamente da te. Secondo, per nessuna ragione sfiorare con un dito una donna che non ne ha voglia. Terzo, non fare mai un lavoro gratis… e se citi un libro è perché lo hai letto. Questo è il mio marxismo-leninismo”.

Il punto, insiste, non è “l’arricchimento”, ma l’evidenza pratica che senza denaro non si fa nulla, non si va da nessuna parte: il denaro come misura di libertà, di scelta, di lavoro. Non il superfluo, ma il necessario. E’ la logica – fredda e limpida – che oggi lo porta a smontare la sua biblioteca, dopo una vita passata a costruirla.

Nessun tradimento da parte di amici della tv? “Evaporati. Ma ti assicuro che mi sono consolato benissimo. Amici non lo erano”. Tutto questo è successo negli ultimi tre anni? “Negli ultimi due anni. Io, per dirti la verità, sono stato peggio un anno fa. Adesso sto migliorando, per fortuna”. Hai una malattia degenerativa. “Faccio anche la fisioterapia”. E insomma non lo chiamano. Eppure per anni lo hanno cercato tutti, lo volevano ovunque: i talk show, i reality, “l’Isola dei famosi”, “Ballando con le stelle”, le arene calcistiche, le tavole rotonde della politica. “A me piace moltissimo fare la televisione. Ti chiedono X, tu rispondi Y, e intanto ci sono migliaia di persone che ti guardano negli occhi mentre parli”. Pausa. Solito sorriso a filo d’erba. “Proust non ha bisogno di essere guardato in faccia… io invece sì”.

Un intellettuale in mezzo ai tifosi. Perché il calcio? “Perché è popolare. Se in tv avessi parlato di Brasillach non avrei avuto quel successo”. Un intellettuale tifoso. “Juventino”. Ma la Juve ora è in una crisi nera. “La Juventus dovrebbe cambiare nome. Era la squadra degli Agnelli e degli italiani. Oggi non è più né l’una né l’altra. Forse è tutta la serie A che dovrebbe cambiare nome”. La voce si fa tagliente, amara, ma sempre capace di trasformare il dolore in parabola. “E’ una metafora formidabile dell’Italia. I ragazzini non giocano più a palla nei cortili, stanno sui social con il telefonino. Altro che calcio”.

E così, spenti i riflettori, resta la casa. Un villino degli anni Trenta a Monteverde vecchio, quattro piani che Mughini ha trasformato in una autobiografia murata. Il “Muggenheim”, quel che resta di una vita. Siamo seduti al piano terra, in una stanza interamente fasciata da scaffali: la libreria circoscrive tutte e quattro le pareti, come se avesse disegnato il perimetro stesso della sua vita. Non è questa la collezione che mette in vendita: i volumi che lo circondano restano qui, a custodire la memoria. Quelli che se ne andranno sono soltanto i pezzi più rari, il cuore della sua passione da collezionista. Fuori, sulla facciata, una scritta dichiara: “Questa casa è abitata da Leonardo Sciascia, Andrea Pazienza e altri”. Non un vezzo, ma un segno di gratitudine. “Perché questa casa che era un rudere e che ho rimesso in piedi è piena delle loro opere. Io ho sempre inteso la casa come una sorta di autobiografia. E questa casa è la mia autobiografia: le cose che ho amato, i libri che ho amato, gli artisti che ho amato”.

Con Sciascia l’amicizia fu vera, di quelle che passano attraverso i libri e la fiducia. “Mi portò un articolo che l’Ora di Palermo gli aveva rifiutato, e io lo pubblicai su Giovane Critica”. Quando Sciascia morì, stava preparando un libro su Telesio Interlandi. “Il figlio di Interlandi mi chiamò e mi disse: perché non lo scrive lei? E così ho scritto io quel libro, ‘A via della Mercede c’era un razzista’. Chissà come lo avrebbe scritto Sciascia”. Sguardo sornione: “Io credo di averlo scritto ‘benino’”. Interlandi era stato il direttore della rivista fascista La Difesa della Razza, un nome che portava addosso tutta l’infamia delle leggi razziali. Un libro straordinario.

Con Andrea Pazienza, invece, fu un sodalizio di sguardi e di ironie, di affinità elettive tra due irregolari. Poi Norberto Bobbio. “Ho fatto con Bobbio non so quante interviste, ore e ore. Lui non parlava con nessuno, non dava interviste a nessuno. Ma con me sì. La sua intelligenza era come un carro armato: se ci avessi sbattuto contro saresti andato in pezzi”.

Parlare della sua biblioteca significa toccare le fondamenta stesse della sua vita. Ogni libro è un frammento di memoria, e la memoria lo riporta indietro, alla città che ha lasciato, alle radici da cui è fuggito. Catania, dov’è nato, e che ha abbandonato nel 1970. “Ma la mia città è Roma”, dice Mughini. “Una città in cui c’è posto per tutti. Sai, Roma ha accolto uno che aveva 6.000 lire in tasca e gli ha dato qualcosa. Io soltanto a Roma ho trovato qualcuno che mi dicesse: ‘Senti, scrivi un articolo per l’Astrolabio’. Ed è qui che ho cominciato a fare il giornalista. Con qualche successo, direi”. Il solo essere a Roma era come darsi a un mestiere, a una professione o a un corso di studi. Vivere in quella gran città voleva dire imparare, capire il mondo, fiutare il vento. “Io, se stavo a Catania, bene che mi andasse, sarei divenuto un professore di francese alla scuola media”.

Il distacco dalla Sicilia fu netto. “Mi sentivo soffocare a Catania. Un clima… peggio che provinciale, nel senso più brutto della parola. A un certo punto il quotidiano catanese, la Sicilia, mi scatenò una guerra contro perché ero di sinistra. E allora nel 1970 ho preso un treno, seconda classe naturalmente, e con nulla in tasca sono venuto qua”. Accanto a te c’era Anna, “una ragazza che teneva botta. Forse senza di lei non ce l’avrei fatta”.

Gli occhi cadono allora su due fotografie in bianco e nero poggiate sulla libreria: il volto di una ragazza giovane e bellissima, e il profilo severo di un uomo sulla cinquantina. Chi sono? “Mio nonno e mia madre”.

“Mio nonno era comunista, siciliano. Mio padre invece, toscano trasferito in Sicilia per lavoro, era un fascista convinto. Così mia madre, figlia di un comunista, sposò un fascista. Poi si separarono molto presto”. Una separazione precoce e scandalosa per l’epoca. “Mia madre avrà avuto venticinque anni al massimo. Ha passato la vita da sola. Aveva un uomo che frequentava… e una volta mio padre, io avrò avuto 13 o 14 anni, mi portò vicino alla finestra e mi disse: ‘Tu lo sai che tua madre frequenta un uomo?’. Io risposi: ‘E ne ha pieno diritto’”. E qui il volto di Mughini si illumina. L’occhio dardeggiante sotto le palpebre semichiuse. “Ritengo questa risposta una delle cose di cui sono più orgoglioso nella mia vita”.

E come hai vissuto da figlio di separati in un’epoca in cui nessuno lo era? “Non bene, ma che potevo fare? A Catania non avevo scelta. Molto presto ho deciso: o vado via o muoio”.

Quand’è l’ultima volta che sei tornato a Catania? “Per molti anni d’estate, c’era mia madre. A un certo punto lei manifestò il desiderio di venire a Roma, di stare con me. Ma io in quel periodo lavoravo senza sosta. Non la feci venire. E’ morta da sola in Sicilia: uno dei miei maggiori rimorsi”.

Fu l’ebbrezza di una carriera che si apriva all’improvviso: la scoperta che il successo poteva arrivare senza mediazioni, senza protezioni, soltanto con la tua voce e la tua ostinazione. Roma gli dava la sensazione di vivere cento vite nello stesso giorno, e lui ne voleva ancora. Ed è in quella condizione – divorato dagli impegni, dalla corsa quotidiana, dal bisogno di non fermarti mai – che la richiesta di sua madre di trasferirsi a Roma restò sospesa, senza risposta.

La provincia, tuttavia, non la rinnega, Mughini. “La Sicilia ha dato, eccome se ha dato. Per quanto riguarda Catania i nomi non sono tantissimi, ma basterebbe Vitaliano Brancati a salvarla, per non dire De Roberto, Verga…”.

Quando parla della provincia e dei suoi scrittori, il discorso scivola inevitabilmente nella politica. Il Mughini polemista si riaccende. “Sai qual è la parola più vuota che circola oggi? La partizione secca tra fascismo e antifascismo. Certe parole sono diventate come i magazzini Upim, ci si trova dentro qualsiasi cosa, dalle grattugie ai tappeti persiani. Il fascismo non esiste più, non vedo in cosa potrebbe consistere l’antifascismo”. E’ lo stesso genere di pensiero che lo portò, nel 1977, a scrivere con Paolo Flores d’Arcais il “Piccolo sinistrese illustrato”. Quel libro – dico a Mughini – andrebbe riletto oggi, a sinistra. Forse lo dovrebbe leggere Elly Schlein? “Ma non so se capirebbe. Se c’è una che non è adatta a leggere quel libro è la Schlein, perché lei è l’incarnazione vivente del sinistrese. Proprio l’incarnazione”. Quel libretto aveva persino la prefazione di Giorgio Bocca che, parlando della sinistra di allora, sembra quasi descrivere il vuoto pneumatico di oggi. “Il sinistrese è generico, demagogico, inconsistente”, diceva Bocca. “E’ fumo che non si ferma, brusio che non si traduce mai in impegni personali, precisi, concreti, responsabili. Si ‘porta avanti’, si ‘lotta’, ci si ‘aiuta’ tra compagni contro il nemico fascista reazionario indicato, dal sinistrese, dove non c’è o dove è folklore”.

E com’era Giorgio Bocca? “Beh, Bocca sapeva muoversi. Era uno creduto a sinistra, ma non era uno imprigionato dagli schemi della sinistra”. La sua prefazione era una benedizione da sinistra al tuo libro. “Sì, era una benedizione, che però lui aveva fatto malvolentieri”. Perché malvolentieri? “Innanzitutto credo che lo abbiano pagato poco. E credo che lui fosse attaccato al denaro”. Non era simpatico? “Era duro come una zolla delle Langhe. La prefazione gliela chiese quel bravissimo editore che era Massimo Pini”. Quelli sono gli anni in cui il rapporto di Mughini con la sinistra, da cui pur proveniva, diventava sempre più teso. L’uscita di “Compagni addio” (1978) segnò uno spartiacque, anche personale. Era un libro che raccontava senza indulgenze la generazione cresciuta nell’illusione rivoluzionaria e finita tra estremismi e dogmi. Una requisitoria che a sinistra non gli perdonarono. “Quando uscii con ‘Compagni addio’ Carlo Muscetta, il mio maestro, disse a mia madre che non mi voleva più vedere. Ma ti rendi conto? Il professor Muscetta…”.

E non fu solo Muscetta. Emarginazione e calunnia erano tagliole perennemente aperte innanzi alle intelligenze meno inclini al conformismo e all’ubbidienza: non aspettavano che un piccolo passo falso per scattare come mannaia. “Nanni Moretti era proprio un mio amico caro. Poi, di punto in bianco, smise di parlarmi. L’ultimissima volta che l’ho visto, non troppo tempo fa l’ho incontrato qua vicino e ho detto: ‘Sono anni, ma smettiamola questa roba tra noi due. Vieni a cena da me?’ E lui: ‘Sì, sono d’accordissimo, ci vediamo dopodomani a cena’. Mai più visto”. Cos’è il brutto carattere? “Il brutto carattere è dare un’importanza cento alle proprie cose e un’importanza zero alle cose degli altri”. La politica come religione, la violenza come linguaggio. C’è qualche contatto tra l’estremismo degli anni Settanta e quello che succede oggi nelle università italiane? “No, di simile no, nel senso che allora da quel pandemonio vennero fuori niente meno che le Brigate rosse. Adesso il sentore di qualcosa di simile alle Brigate rosse non c’è. Certo quello che accade in alcune università è allucinante: prima ti tolgono la parola, poi ti danno le mani”.

Gli chiedo se ha mai tirato una pietra. “Una pietra nel maggio francese sì, nella notte delle barricate.” E la spranga l’hai mai usata? “No”. C’è poi l’esperienza del Manifesto, che pure lo vide tra i fondatori e che si chiuse presto: “Mi sono dimesso dopo tre mesi. Loro volevano fare un nuovo Partito comunista”. Pausa. “Io invece ritenevo fosse più che sufficiente quello che c’era già”. Segue uno sguardo eloquente di Mughini. “Presentai una lettera di dimissioni a Luigi Pintor”. Ti tolse il saluto pure lui? “Altroché. Una volta per strada faceva finta di non vedermi e gli dissi: ‘Luigiiiiii, ma dai’”.

E oggi? La voteresti mai Giorgia Meloni? “Votarla assolutamente no. Ma guardare con simpatia i suoi sviluppi politici, sì. E’ una ragazza ingambissima. La conobbi che era quasi una bambina, nel corso di un incontro pubblico. E già allora mi aveva fatto una grande impressione”. Ma chi voti allora? “Non voto più. Mi disinteresso della politica. Credo l’ultima volta che ho votato è stato per Renzi che era segretario del Pd. Ho simpatia per Calenda, per Beppe Sala… ma come ho detto: non voto. Interesse zero per la politica dei partiti”. Va bene, Giampiero: abbiamo fatto. L’intervista è finita. “E tu quanto pensi di scrivere?”. Non so, una pagina credo. “Mhh. Ecco, una cosa che io nel mestiere ho imparato è che se una cosa anziché in cento parole la scrivi in sessanta, ti viene meglio”. Allora lo provoco: se dovessi ridurre la tua vita a una sola frase, quale sarebbe? “Sulla mia tomba si potrebbe scrivere ‘qui giace una brava persona’. E per una volta nessuno potrà contraddirmi, che tanto non ci sarò più”.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto