Les migrants colombiens en Europe racontent leur histoire dans un livre : voici la face cachée de l'adaptation à l'étranger.

De l'histoire d'une femme qui a survécu à un enlèvement et est devenue la première Colombienne à être prêtre anglican au Royaume-Uni (Ana Victoria Bastidas) à celle d'une chanteuse de Carthagène qui fusionne les rythmes afro-colombiens avec la pop et le rock, lauréate du prix de la meilleure chanteuse aux Latin UK Awards (Angélica López), Poetic Memories of the Colombian Diaspora est un témoignage collectif de plus d'une douzaine de femmes qui ont migré, résisté et reconstruit leur vie à l'étranger.

Organisée par la journaliste et photographe María Victoria Cristancho, également directrice externe (administratrice) de l’organisation Mujer Diáspora , cette œuvre rassemble des poèmes, des histoires et des photographies nés de rencontres au cours desquelles les participants ont transformé leurs expériences en expressions artistiques et curatives.

Il s'agit de la couverture de « Mémoires poétiques de la diaspora colombienne ». Photo : Femme de la diaspora

« Émigrer a été une décision née du désespoir, un saut dans le vide vers un avenir qui me promettait ce que mon pays me refusait », écrit Vicky, comme Ana Victoria préfère être appelée. La langue, le déplacement et la peur ont marqué son arrivée à Londres.

Mais en compagnie d’autres femmes migrantes, elle a trouvé refuge dans la foi et la communauté. Certains d’entre eux, dix ans plus tard, disent : « Je me sens plus forte que jamais », comme le souligne Amparo Restrepo, une dirigeante syndicale réfugiée au Royaume-Uni après avoir survécu à l’exil et aux persécutions.

Le livre est un tissu de souvenirs vivants : des femmes qui ont laissé leurs enfants derrière elles, qui ont fait face à la violence et à la précarité, mais qui ont construit des réseaux de soutien.

La première édition, parue en 2019, fut aussi une reconnaissance intime : en remettant cet exemplaire à son père, María Victoria Cristancho réalisa que sa propre histoire faisait également partie de cette diaspora. Aujourd'hui, dans une interview avec EL TIEMPO, elle partage les détails de la deuxième édition, qui est publiée à l'occasion du dixième anniversaire de Mujer Diáspora et a été lancée le jour des victimes. Le livre cherche à honorer les expériences des communautés déplacées.

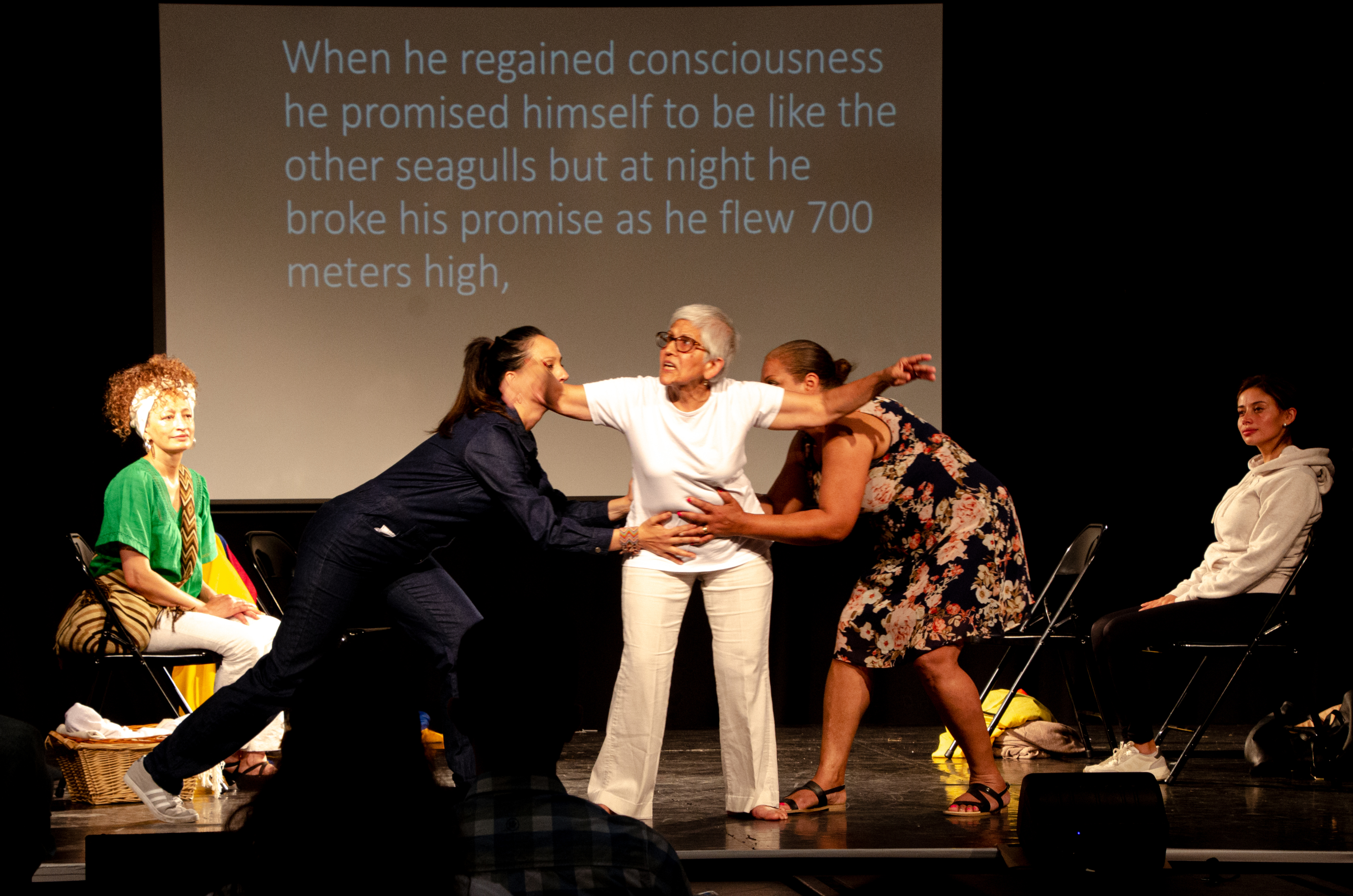

María Victoria Cristancho lors de la présentation du livre à l'occasion de la Journée des victimes (9 avril). Photo : Femme de la diaspora

Émigrer avait été une décision née du désespoir, un saut dans le vide vers un avenir qui me promettait ce que mon pays me refusait.

Nous l’avons fait en utilisant la méthodologie de la mémoire active, créée par la fondatrice de Mujer Diáspora, Helga Flamtermesky. Il ne s’agit pas seulement de recueillir des témoignages, mais aussi de les faire vivre au présent. J’ai donc sélectionné un groupe de femmes et leur ai demandé une courte biographie. Nous les racontons à la première personne et sélectionnons également les textes qui ont été écrits lors des rencontres.

Il existe quatre cas spécifiques de deuxième génération : deux filles et deux garçons, enfants de mères colombiennes, qui décrivent comment ils ont négocié leur relation avec la migration et avec la Colombie, beaucoup sans jamais y avoir vécu. C'était un travail d'amour. Ne vous attendez pas à trouver de la pure littérature, ce que vous trouverez ici est de l'amour pur.

En tant que femme de la diaspora dont l’histoire est racontée dans le livre, quelle est votre histoire ? Mon père était un syndicaliste du secteur pétrolier en Colombie. À la fin des années 70, il se met en grève. Cela a duré six mois. Pendant ce temps, l’entreprise a commencé à appeler les travailleurs un par un jusqu’à ce qu’ils brisent la grève, mais mon père et un autre collègue ont refusé. Il reçut alors une lettre l'avertissant qu'ils savaient où vivait la famille... Cette année-là, ils l'aidèrent à quitter le pays. Il est parti au Venezuela, mais est revenu en croyant que tout était calme, mais ce n'était pas le cas. Nous avons donc dû partir.

Célébration de la Journée de la Bougie à Londres par le groupe Diaspora Women. Photo de : María Victoria Cristancho

Ma sœur et moi, jumelles, avions sept ans. Et nous sommes partis heureux, mais plus tard nous avons compris que ce voyage était une évasion. Nous sommes passés de tout avoir à rien. Être Colombien au Venezuela était très dur. Nous sommes confrontés à la xénophobie depuis notre enfance. J'étais au Venezuela jusqu'en 2001, puis je suis allé à Londres pour la première fois. Maintenant, quand les gens me demandent si je suis colombien ou vénézuélien, ou quand ils me disent que je ne sais rien de mon pays, ça me fait mal.

Comment comprenez-vous cette identité colombienne aujourd’hui ? Chez moi, on ne parlait pas de la Colombie. Je n'ai jamais appris à cuisiner la cuisine colombienne, je ne savais même pas comment l'identifier. Pour moi, c'était juste de la nourriture. Ma mère faisait des haricots avec des pattes... Et c'est des années plus tard, en Colombie, que j'ai appris que c'était typiquement colombien. La musique qui jouait chez moi était du Pastor López, de la salsa, de la musique de décembre. Mais nous ne savions pas qu’elle était colombienne. C'était simplement de la « house music ».

Donc, cette colombité m’a été refusée. Et puis j’ai vu que beaucoup de femmes à Londres ont vécu la même chose.

Rencontre du collectif Diaspora Women à Londres. Photo de : María Victoria Cristancho

Je travaillais avec des femmes depuis un certain temps. J'ai passé cinq ans en Afrique de l'Ouest en tant que correspondant. Au Nigéria, j'ai rencontré un groupe de femmes hispanophones, nous étions environ 25, et un groupe appelé le Groupe des femmes ibéro-américaines a été créé.

Qu'avez-vous découvert avec cette expérience ? J'ai trouvé des histoires incroyables. Beaucoup d’entre eux avaient quitté leur profession lorsqu’ils avaient migré. Une fille mexicaine, par exemple, avait fait du théâtre, et nous avons réussi à monter une pièce. Mon objectif était que les femmes puissent renouer avec qui elles avaient été. Après un certain temps, je suis devenu réalisateur de documentaires pour Diaspora à Londres. C'est de là qu'est venue l'idée de mettre tout ce que fait Diaspora dans un livre. Je suis devenu un défenseur de la cause pour que ces histoires ne soient pas perdues, pour que le silence ne continue pas à gagner.

À travers le théâtre, la poésie et d’autres activités, ils expriment leurs expériences. Photo de : María Victoria Cristancho

Dans la question migratoire, les femmes sont les plus touchées pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, dans des pays comme celui-ci (le Royaume-Uni), la barrière de la langue est énorme. Deuxièmement, ils voyagent souvent seuls, laissant leurs enfants avec leur famille... et cela crée cette dichotomie d’abandon. Dans d’autres cas, ils ne parviennent pas à gravir les échelons ou à améliorer significativement leur statut socio-économique parce qu’ils se concentrent uniquement sur le travail.

Quels autres problèmes deviennent visibles ? Il y a aussi des problèmes ici avec des femmes qui ont épousé des Anglais... et qui ont subi des violences. J’ai suivi au moins deux cas de femmes colombiennes battues par leur partenaire. Et beaucoup viennent avec un visa « partenaire », elles sont donc soumises car leur statut d’immigration dépend de leur mari.

Avez-vous pensé à apporter le livre en Colombie ? Je vais en Colombie en juin et j'aimerais faire une présentation de livre. Tout a été autogéré avec le soutien d’organismes comme Conciliation Resources, qui nous a accompagnés dans les processus de mémoire et de plaidoyer. Mais nous avons créé le livre à partir de zéro.

Paula Valentina Rodríguez

Éditorial imprimé d'EL TIEMPO

eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F6a2%2F705%2F215%2F6a2705215f862eb0f0574bcff7d61aa8.jpg&w=1280&q=100)