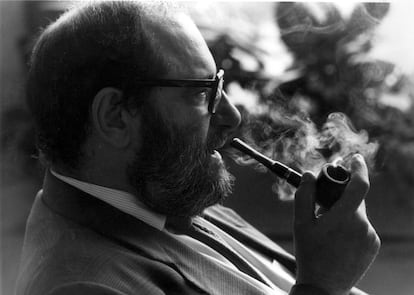

Umberto Eco et le voisin argentin de Valence qu'il a « sauvé » de la dictature

Une fenêtre de la pièce donne sur la mer, les deux autres sur le tissu urbain d'El Cabanyal. Là, dans un appartement de l'ancien quartier de pêcheurs de Valence, le nom de l' Italien Umberto Eco est évoqué par un chaud après-midi de début d'été. L'affabilité, l'érudition et la maîtrise du sémiologue sont évoquées dans la conversation, mais aussi des aspects moins connus de la vie de l'auteur du Nom de la rose , comme la lettre qui a aidé une jeune Argentine à échapper à la dictature de son pays ou sa critique des « fascistes de gauche ».

Lucrecia Escudero était cette jeune femme. Aujourd'hui âgée de 75 ans, cette sémioticienne argentine captive l'attention par sa voix puissante. Disciple et amie proche de l'intellectuel et écrivain italien, l'un des auteurs les plus influents du dernier tiers du XXe siècle, décédé à 84 ans en février 2016, elle fait l'objet d'un nouveau livre. Ses souvenirs, son expérience de vie et sa relation avec le professeur constituent la colonne vertébrale d' Umberto Eco (déclassifié). Sémiotique du salut , de la journaliste et écrivaine Mayte Aparisi Cabrera. Publié par Jot Down, sa parution est prévue pour le premier trimestre 2026, coïncidant avec le dixième anniversaire de la mort de l'intellectuel progressiste et antifasciste. Dans son testament, Eco a exprimé le souhait qu'aucun hommage, colloque ou événement universitaire ne soit organisé pendant au moins dix ans après sa mort. On s'attend donc à une multitude de nouveautés.

Umberto Eco (déclassifié) a la particularité d'avoir été initialement conçu à El Cabanyal - sans aucun lien avec le professeur qui enseignait la doctrine à l'Université de Bologne - avec des entretiens également à Paris, les deux résidences actuelles de Lucrecia Escudero, et d'aborder le profil le plus humain de l'auteur et aussi son engagement personnel et politique.

« Umberto m'a sauvé la vie, et pas seulement intellectuellement », déclare Escudero, assis dans l'appartement d'El Cabanyal de Cristina Peñamarín, également sémiologue et professeure émérite à l'Université Complutense de Madrid, dont le témoignage est également inclus dans l'essai. Les deux hommes sont amis depuis 1976, date de leur rencontre lors du séminaire qu'Eco enseignait à Bologne. Ils ont entretenu avec lui une relation personnelle et académique jusqu'à la fin de leur vie et ont aujourd'hui acheté des maisons pour séjourner dans ce quartier valencien, qui leur a été présenté par l'éditeur argentin Carlos Schmerkin, basé à Paris.

Professeure retraitée ayant enseigné aux universités de Lille (France), de Córdoba (Argentine) et de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France), Escudero explique que, jeune étudiante rebelle à l'Université de Rosario (Argentine), très active et défenseure des droits de l'homme, elle a décidé d'écrire à Eco pour lui demander si elle pouvait étudier avec lui. En 1976, il était déjà une autorité dans le monde universitaire, mais pas encore la célébrité qu'il deviendrait des années plus tard avec la publication du Nom de la Rose en 1980. Elle avait été impressionnée après avoir analysé ses essais influents Apocalyptique et Travail intégré et ouvert à l'université.

Disparition d'étudiantsC'étaient les années des crimes paramilitaires en Argentine, du Triple A, de la dictature militaire qui a suivi (entre 1976 et 1983) et de l'insurrection de gauche de Montonero. Les disparitions devenaient fréquentes, notamment « d'étudiants et de travailleurs ». « Beaucoup d'entre eux étaient issus des facultés de philosophie et de littérature, comme moi, certains très proches de moi », ajoute Escudero. « J'ai donc écrit une lettre à Umberto, comme quelqu'un qui écrit au Père Noël. J'étais une bonne élève, mais je ne m'attendais pas à ce que, par retour de courrier, quelques semaines plus tard, un miracle se produise et qu'une lettre à en-tête de l'Université de Bologne m'arrive, m'annonçant qu'il m'avait acceptée pour travailler avec lui sur sa chaire et qu'il m'envoyait son Traité de sémiotique générale en cadeau », se souvient-elle.

Forte de ce diplôme, Escudero a postulé aux bourses accordées (et toujours accordées) par l'Institut italien de la culture, un organisme affilié à l'ambassade d'Italie en Argentine, pour étudier en Argentine. Ces bourses sont spécifiquement destinées à l'importante population d'origine italienne du pays. Elle a été retenue. Cinquante ans plus tard, la sémiologue est encore émue en se remémorant le soupir de soulagement et les applaudissements nourris qu'elle a poussés lorsque l'avion a décollé avec de nombreux étudiants à bord, laissant son pays derrière elle.

« J'ai vécu ce voyage comme une libération. Il est vrai que certains des étudiants qui ont également voyagé n'étaient pas confrontés au problème du militantisme et de la répression ou ne l'ont pas vécu personnellement, mais moi, oui, et je n'étais pas la seule », explique Escudero. L'Argentine raconte dans le livre d'Aparisi Cabrera qu'elle conservait dans sa valise des coupures de journaux contenant des listes de personnes tuées lors d'affrontements militaires en Argentine, avec une seule destination : Amnesty International. « Des années plus tard, Umberto m'a avoué qu'en lisant ma lettre, il avait senti que j'étais en danger », se souvient-elle. L'écrivaine a également transmis ce message à Patrizia Magri, qui était son bras droit.

Escudero se souvient que lors de sa première rencontre avec l'intellectuel à Bologne, il avait déjà montré son naturel et sa complicité, l'invitant à manger une pizza et lui confiant sa satisfaction, mais aussi une certaine peur : « Il venait d'acheter un couvent en ruine au milieu des montagnes, et comme il était marié à une Allemande très stricte, Renate Ramge, je ne savais pas comment le lui dire. »

Le couventLe couvent a joué un rôle important dans l'écriture du Nom de la Rose , roman policier médiéval et recueil de références cultes, très bien accueilli par la critique. Certains s'en sont cependant distanciés lorsqu'il est devenu un succès populaire mondial, avec des dizaines de millions (une cinquantaine selon certaines estimations) d'exemplaires vendus. En avril dernier, la Scala de Milan a créé la version lyrique, composée par Francesco Filidei, qui sera également jouée à l'Opéra de Paris.

Tout cela est discuté dans le livre d'Aparisi Cabrera, qui présente le côté le moins connu et le plus familier d'Eco dans un travail de recherche qui sauve les souvenirs oraux de certains de ses principaux disciples, avec une attention particulière à ses liens avec l'Argentine.

Le livre relate la rencontre d'Escudero en 1990 avec une diplomate italienne à l'Institut culturel italien de Paris. Il lui confia que l'institution « était consciente qu'avec les bourses attribuées pendant les années de plomb », elle contribuait à sauver de jeunes Argentins.

En tout cas, l'Institut italien de culture en Argentine n'a pas mené d'opération organisée, et le ministère des Affaires étrangères n'y est pour rien, selon le diplomate Enrico Calamai, qui s'est entretenu avec EL PAÍS lors d'une conversation téléphonique depuis son domicile à Rome, comme l'a rapporté Federico Rivas Molina depuis Buenos Aires.

« Il se peut que le directeur de l'Institut ait apporté son aide, mais à titre personnel, ou qu'Eco ait écrit au ministère des Affaires étrangères à Rome », note le diplomate de 80 ans, qui travaillait alors à l'ambassade d'Italie dans la capitale argentine. Auparavant, Calamai avait été vice-consul à Santiago en 1973, poste où il avait aidé et protégé des centaines de Chiliens entrés à l'ambassade d'Italie pour fuir le coup d'État de Pinochet.

À l'Institut italien de Buenos Aires, « un comité composé de fonctionnaires italiens et argentins validait les candidatures ». « Si la partie italienne insistait, la candidature pouvait être acceptée. S'il s'était agi d'un guérillero connu, cela aurait été très difficile. De nombreuses personnes étaient également en danger, avaient quitté les organisations et n'avaient pas encore été identifiées », ajoute-t-il.

La psychanalyste Cristina Canzio, amie d'Escudero, a rencontré Calamei à Buenos Aires avant de bénéficier elle aussi d'une bourse en Italie. Sa seule motivation était d'étudier à Florence auprès de Graziella Magherini, la psychiatre qui a inventé en 1979 le terme « syndrome de Stendhal » ou « syndrome de Florence », désignant un trouble psychosomatique causé par l'exposition à des œuvres d'art. Sa maison dans la ville italienne était une étape et un point de contact pour certains Argentins fuyant la dictature à cette époque, confie-t-elle par téléphone.

Aujourd'hui, Cabanyal devient un lieu de rencontre pour ses nouveaux voisins. Escudero y rénove un appartement au rez-de-chaussée, dans l'une des rues qui conserve l'architecture populaire (éclectique, moderniste et humble) d'un quartier passé de l'abandon et de la menace des pioches à la mode. De là, elle fait appel à l'enseignante et amie qui l'a « fait changer d'avis » et lui a fait comprendre qu'elle « avait été une fasciste de gauche ». Eco remet en question le carnage de la lutte des Montoneros et des péronistes révolutionnaires des années 1970, qu'elle compare aux Brigades rouges italiennes qui ont assassiné Aldo Moro, empêchant ainsi la mise en œuvre de l'engagement historique prôné par le leader du PCI, Enrico Berlinguer, de prendre le pouvoir en alliance avec les démocrates-chrétiens, tel que relaté dans le film « La Grande Ambition », récemment sorti en Espagne.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd99%2Fba0%2Fdd7%2Fd99ba0dd7cc423cf51a5052a76bf355f.jpg&w=1280&q=100)