Эссеист должен уметь полностью отвечать за себя. Йеси этого не сделал.

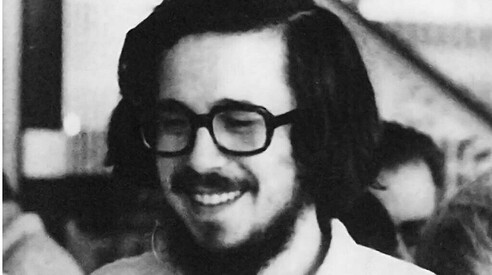

ФОТО Google Creative Commons

ответ Софри об интеллектуальном отсутствии в нашей антологии

Широта и глубина познаний этого историка не вызывают сомнений. С его ранней смертью мы потеряли одного из самых любимых итальянских интеллектуалов второй половины XX века, но, по нашему мнению, не одного из самых выдающихся писателей.

На ту же тему:

Спасибо Софри за его постоянное внимание к нашей антологии итальянских эссеистов. Но это внимание, как и следовало ожидать, неудовлетворительно. Во всех антологиях всегда есть какой-то автор, который, по мнению некоторых читателей, должен был быть включен, но вместо этого исключен. По правде говоря, следует сказать, что мы выбрали путь принятия, а не избирательности именно для того, чтобы, насколько это возможно, избежать обсуждения книги, прежде всего, чтобы избежать утверждений о несправедливом отсутствии такого-то автора: это, по сути, самый быстрый способ опорочить антологию, сделав ее скорее подозрительной, чем заслуживающей доверия. Массимо Онофри в Avvenire сетовал на отсутствие Сальваторе Сатты, и мы не думаем, что есть смысл спорить: это была наша ошибка или (что еще хуже) непростительная оплошность. Теперь Софри долго жалуется , написав целую статью, осуждающую отсутствие антологизации «Фурио Джези» . Однако в данном случае исключение было преднамеренным и достаточно оправданным, по крайней мере, с нашей точки зрения.

Широта и глубина знаний Джеси неоспоримы. Но мы, редакторы, с самого начала согласились с двумя недостатками. Его самая известная и самая ценимая книга — «Правая культура»: недостаток здесь, на наш взгляд, в том, что Джеси, со всем своим багажом более или менее эзотерических знаний (египтология, мифология и германистика), создал зловеще-ночной, колдовской и дьявольский портрет правой культуры, полностью игнорируя тот факт, что если в вопросах культуры мы хотим обсуждать политические категории, такие как левое и правое, то мы должны говорить о политике, а не о бессознательном, извращениях и танатологиях. Политически сильнейшие правые, поскольку они более реалистичны, — это не нацисты; скорее, это либерально-консервативный, циничный и патерналистский подход, при котором государство может быть авторитарным, но не диктаторским, и защищает свободный рынок любой ценой — то есть ценой пренебрежения безопасностью и благополучием эксплуатируемого и беззащитного большинства.

Книга Ези этого не замечает, и поэтому в его «Культуре права» (Cultura di destra) отсутствует главное право, более реалистичное и менее тяготеющее к зловещим мифологиям. Второй и более существенный недостаток Ези — литературная бедность его эссе. Но этот недостаток не полностью отличается от первого: в эссе, как и в любой другой форме литературы, стиль не орнаментальный, а познавательный. Основная тема Ези — роль мифа в искусстве (Рильке, Павезе, Манн) и политике (его эксплуатация, особенно современной). Эта тема сразу же подходит для эссеистического использования, если верно, что эссеист — писатель, способный улавливать концептуальные аналогии между персонажами, принадлежащими к разным сферам культуры и реальности. Однако, работая с мифом, возникает соблазн свести аналогии к игре эквивалентностей, где «всё есть во всём». Ези это знает. Он знает это, потому что он необычайно эрудирован и необычайно чувствителен. Неслучайно он часто обнаруживает, что в своей интерпретации он охватывает те символы, которые «покоятся в себе», то есть те, которые теперь зависли между состоянием заменимости и состоянием уничтожения. И это окружение не даёт им погрузиться во тьму герменевтической неразличимости.

И всё же – вот в чём проблема – начиная с «Письма и мира» Иези идёт именно этим путём: он отказывается делать менее благоприятные выводы, но и не меняет его. Поэтому он становится софистом, особенно когда пытается защитить некоторых авторов (Рильке, Паунда) от тех, кто не без оснований обвиняет их в произвольной эстетизации символов западной традиции. И снова, когда он сам вот-вот попадёт в ту же ловушку, он отступает, увиливает, но именно поэтому становится неуловимым и неповоротливым. Если он не таков в отрывке, процитированном Софри, то лишь потому, что там Иези решает поддаться искушению чрезмерной интерпретации, аллегоричности и мифологизации гофмановского рассказа, заранее сводя его к «салонной игре», то есть старательно заключая в иронические кавычки. Стилистические неуверенности, несовершенная стыковка страниц свидетельствуют о том, что он не может иначе «сбросить на землю» огромное облако аналогий, которые вызывает. Иначе говоря, он не до конца уверен в связях своих научных интересов с другими сферами жизни, не может дать исчерпывающего ответа – важнейшее условие для эссеиста. Добился бы он этого, проживи он чуть дольше? Трудно сказать. Конечно, с его ранней смертью мы потеряли одного из самых любимых итальянских интеллектуалов второй половины XX века; но, на наш взгляд, не одного из самых выдающихся писателей (и мыслителей). Однако в нашей антологии некоторые повторяющиеся мотивы в творчестве Джези представлены такими авторами, как Карло Микельштедтер, Никола Кьяромонте и Эрнесто де Мартино.

Подробнее по этим темам:

ilmanifesto